A.I.についてのいろいろな質問や意見がたまって来たので、前回に続いてA.I.に関してのたのしい教育の視点を書きたいと思います。※こちらのミスで完成前の文章がしばらくUPされてしまいました。午前零時近くから読んでいる方は目にしたと思います、すみません。これが完成版です

人間の傍でほしい情報やアドバイスを提供するA.I.の力は爆発的な可能性を感じさせます。それは30年くらい前にインターネットが登場して世の中を変えた頃の状況に似ているでしょう。

A.I.はネット上の知識を私たちが理解しやすいように整理して提供してくれることに特化したシステム、私たち人間の能力を凌駕するほどのスピードで莫大なデータを駆使するシステムです。

その素晴らしい力でいろいろな知識を整理して提供したり、文章や画像、動画を生成し、私たちの学びや仕事を加速させてくれます。

けれど周りの人たちや自然環境、生き物たちとの触れ合いなくして本物の知恵・賢さは身につかないでしょう。

たとえば「こういう伝え方をすると相手は安心するのだ」「こういうことをすると人は傷つくのだ」ということを知識として知るのではなく〈体感〉する、それはA.I.学習では不可能です。

何しろA.I.には生身の身体がありません。

触覚も味覚も聴覚も、相手がかもし出す雰囲気を感じる力もありません。

誰かに恋をしたこともなければ、気まぐれなことをした経験もありません。

友だちと遊ぶ中で身につけていく対人関係の妙はA.I.で身につけることができるでしょうか?

A.I.のたのしさも学ぶ価値がある。

けれど自然や人間との関わりから学んでいくことは、その何百何千何万倍も貴重でたのしいものだと思います。

〈たの研〉に、子どもたちが授業をたのしんでいる写真が送られてきました。

Bくんがカイコの幼虫を手にしている様子です、とてもいい表情をしています。

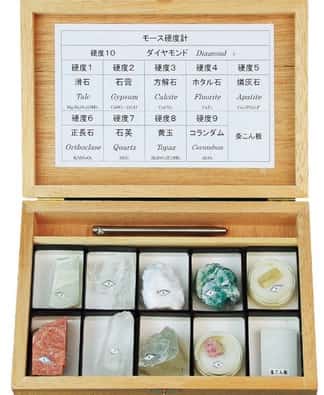

これは「見た目にはわかりにくいけど、実は成長しているのかなか?」と長さを測っている様子です。

その表情もとてもいい。

このたのしさ・ワクワク感でBくんはどれだけたくさんのことを学んだことでしょう。

A.I.中心で学んでいって、こういう魅力的な子どもが育つでしょうか?

いいえ、A.I.とのやりとりではたどり着けない地平です。

今回の記事は、このサイトにA.I.に関する質問してくれたいろいろな方たちの答えになったのではないでしょうか。

さぁ、私たちもキーボードから離れて、野山さんぽに出ませんか?

友だちに連絡して、今日この頃の様子を語り合ってみませんか!

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

さてみなさん、トウガラシの中には何粒くらいのタネが入っていると思いますか?

さてみなさん、トウガラシの中には何粒くらいのタネが入っていると思いますか?