「あなたは あなたが使っている言葉で できている」という本があります、私たちは物質なので、言葉としての振動や表記で出来上がっているわけではないのですけど、〈比喩表現〉としてはよく理解できます。その文脈でなら〈人間は言葉でてきている〉とシンプルに言ってもよいと思います。

私がほんのわずかに見る番組の一つが『ポツンと一軒家』です。その中では、プロデューサーさんが行き先の地図や写真を地元の方に見せて、そこへのアプローチを尋ねるところから始まります。

未見の方へ、お勧めですよ! 朝日テレビ系です。

すると地元の人がとても丁寧に教えてくれたり、先導してくれたり、「自分はわからないなぁ、向こうの◯◯さんのところに一緒に行ってみましょう」と提案したりします。

そういう言葉の一つひとつから優しい人柄が伝わってきて、みていていい気持ちになります。

以前、不案内な場所で開催される会議に参加するために車を走らせている時のこと、ナビが指す駐車場の案内が妙な案内をして役立にたたず、歩いてい方を見つけて車の中から「先の方に駐車場はありますか?」と尋ねたことがありました。

こちらが急いでいる様子を察したのでしょう『そこ曲がってすぐのところ!』とサッと指差してくれた方がいました。

一見、怒っているかのような語調だったのですけど、行き先が瞬時にわかってとても助かりました。こちらが迷って一刻も早く着きたいことを察してくれたのだと思います。深々頭をさげつつお礼をいい、遅れることなく参加することができました。

普段の仕事や生活もきっと、キリリとしている方なのでしょう。

※

手相占いや星占い、タロットカード、誕生日占い etc. 最近は〈電話占い〉というのもあるようです。

たとえば占い師たちは実に怪しい儀式で「あなたは仕事に没頭すると、うっかり約束などを後回しにしてしまうことがありますね」などと誰にでも当てはまる言葉を使って人物判定することがあります。

私は約束を破る・すっぽかすということがとても嫌いなので、ほとんどそういうことは無いのですけど、それでも「あるかないか」といわれたら「後回しにすることはありません」と言い切ることはできません、誰でも「はい」と答えるでしょう。

ドーキンス、板倉聖宣などの原子論者(本物の科学者)たちが、そのまやかしをいろいろなところで暴いてくれている上に、私もこのサイトで何度か〈占いの非科学性〉や〈幽霊なんていない〉ことを書いてきました。

詐欺・特殊詐欺などにあわないように、占いに惑わされないことから始めるのもよいとおもいます。国民生活センターが注意喚起しているものがあるので目を通してみるとよいでしょう⇨ https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201126_1.pdf

占う人もきっとその人との対話から「こういう人物だな」と予想しつつ、例えば〈星座〉などに強引に辻褄を合わせて語っているのでしょうけれど、「どういう人物か」という時に『その人が使う言葉で推測する』ほうが、その占い師の占いより何億倍も確かです。

※

最近インタビューを見ていて「まあ」という副詞を挟む人をよく目にします。

たとえば

「どういう方面に力を入れていきたいですか?」

「予算面の調整に まぁ 力を入れていきたいです!」

というような言い方をみなさんも聞いたことがあると思います。

私が面接などでたくさんの人たちを合格に導いた一つが《弱め言葉》を使わない指導です、「まあ」や「まぁ」も弱め言葉の一つです。

恋人同士の会話でみるとわかりやすいかもしれません。

女性に「私のこと好きなの?」

と聞かれて、男性が

「好きです!」

と答えた時と

「まぁ、好きです」

と答えた時には大きな違いがあります。

私の友人がそう言われたとしたら「そんな頼りない人と結婚するのはやめてた方がよいんじゃない?」と伝えます。

「まあ」や「まぁ」は〈はっきりとは言えないけれど、とりあえず〉という言葉です。

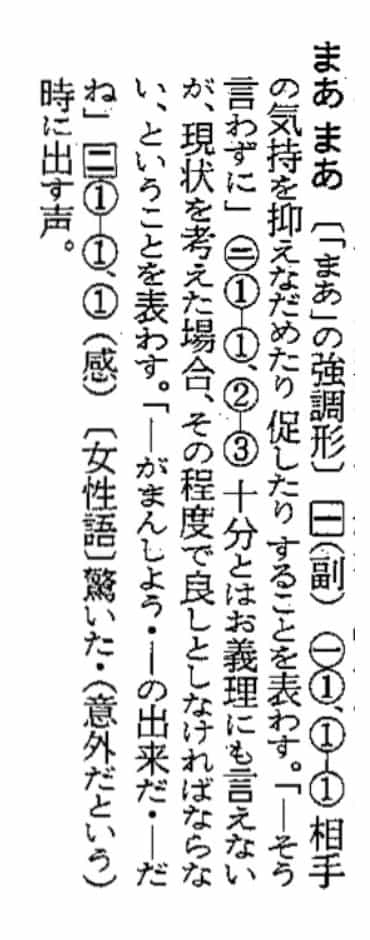

日本語大辞典にこうあります。

日本国語大辞典

「まあ」の意味

[1] 〘副〙

好きな「新明解国語辞典」から引用してみましょう。

「災害に対する取り組みは急務だと思いますが、どのようにお考えですか」

「確かにその面についても まあ がんばっていきたいと考えています」

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎