前回からの続きです、手違いで、下書き途中の原稿が二時間くらいアップされていたようです、すみません。読んだ方もいるかもしれませんけど、それからいくらか手を加えているので、読み直していただければと思います。

日本では他の力を利用して移動するときの主なものが駕篭(カゴ)だった時代、ヨーロッパでは自動車が誕生していました。

駕籠 wikipediaより

前回からの続きです、手違いで、下書き途中の原稿が二時間くらいアップされていたようです、すみません。読んだ方もいるかもしれませんけど、それからいくらか手を加えているので、読み直していただければと思います。

日本では他の力を利用して移動するときの主なものが駕篭(カゴ)だった時代、ヨーロッパでは自動車が誕生していました。

駕籠 wikipediaより

その差はなんだったのでしょう?

日本人の能力が劣っていたという考えあるでしょう。

欧米には〈○○民族は優等で○○は劣っている〉という優勢主義思想も見受けられますから、かつては民族による能力差だと考えた人たちもいるでしょう。

あるサイトには、こういう内容が記されていました。

「産業革命、技術革命が起こった西洋と対照的に、日本は鎖国に代表される様に、外国から先端の技術・知識などが入りにくかった。それによって西洋と大きな差がついた」

そうなると論点がぐるぐる回っていきます、ではなぜ、産業革命や技術革命が起こったのか? なぜ鎖国したのか?

鎖国-長崎・出島 wikipediaより

つまりなんらかの要因が西洋の産業革命・技術革命、日本の鎖国を生んだと考えると、もっと根元のところを考えてみる必要があります。。

みなさんもいろいろな要因が浮かんだことでしょう、それぞれが大切な視点だと思います。

わたしは二つあると考えています。

民主主義を基盤とする〈自由〉つまり、上下の立場で発想が制限されるのではなく、いろいろな立場の人たちが自由にものごとを考え、そのアイディアを周りに伝えることができる社会であること

それがベースで

そのことを、たのしく熱意をもってすすめることができる人々が増えていくこと

だと考えています。

ヨーロッパも王様とか法王とか臣民・庶民など立場の違いはたくさんあったでしょう、それでも日本ほどではなかった。庶民もたくさんのアイディアを周りの人たちに伝えることができた。

それらの積み重なりがとても大きな差をうんだのでしょう。

明治になって、そのしばりが解けていく中で、日本も世界の中で次第に頭角を現しはじめました。昭和期にはアメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルによって「ジャパン アズ ナンバーワン-アメリカへの教訓/1979年」という本がでるほど、世界の中で日本の経済的・社会的成功を象徴するフレーズが広く用いられるようになりました。〈ジャパン アズ ナンバーワン Japan as Number One 〉というのは「ナンバーワンとしての日本」という意味です。

日本のSONYがアメリカ大手の映画会社コロンビア・ピクチャーズを買収したのは、それから10年後です。

自由な発想でいろいろなアイディアを出し合える土壌、そして、たのしく熱意を持って行動する人たちが増えていく中で、日本が世界最先端の国々の中に入ることができたのでしょう。

とすると、現在の日本の停滞はどうしてか、それを突破するにはどうしたらよいのか、をテーマに話をすすめなくてはいけません。

が、それはいずれメルマガのテーマとして残しておきたいと思います。

ご意見ご感想、気軽にお寄せください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

週一回発行している〈たのしい教育メールマガジン〉があります。この公式サイトでは紹介できない内容や濃い内容の〈発想法の章〉、たのしい授業の実践プログラム〈授業の章〉など4つの項目でできていて、有料版のPDF版でお届けしています。

我が子の教育、自分の授業・教育方法へのいろいろな選択肢を探している方へおすすめします。映画好き・本好きの方にも楽しんでもらっていて、いろいろな方から「今週の授業、子ども達がとても喜んでくれました」「発想法の章で、自分のこれまでの生き方を考えさせられました」「◯◯、読みました。観に行きました」という感想が届いています。

今週号でさっそく反応が届いたのが〈発想法の章〉に書いた内容についてでした。

今週号でさっそく反応が届いたのが〈発想法の章〉に書いた内容についてでした。

その章では「子どもに責任を学んでもらうには」をテーマにアドラー心理学カウンセリングの師匠 野田俊作先生から学んだ《子どもに結末を体験させること》を紹介しました。それは本文を読んでいただくしかないのですけど、並行して、私のPEALカウンセリングで丁寧に伝えていることを説明しました。

こどもたちとたのしい関係を築くには「子どものプライドを砕かないように、子どもの敵に回らないようにする」ことが原則です。

私への相談の中で「学校に対して怒りを感じ、文句をいいたい」という話をする方もいます。その時にも〈敵に回したら解決は遠のくと思いますよ〉と伝えています。結局それは法的な判断で誰が正しいのかを争うことにすすむことが多く、肝心の〈我が子の幸せ〉への取り組みが置いておかれることにもなります。

興味のある方はぜひ〈たのしい教育メールマガジン〉を購読してください、月1000円、年間まとめとして12000円でお届けしています。購読費は全て、子どもたち先生、保護者、おじいちゃんおばあちゃんたちなどの笑顔に繋がる〈たのしい教育の普及〉に利用されます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

メルマガに〈カウンセリングの日々〉として軽く書いたページにいろいろな反応がいろいろ届いています。

※

カウンセリングをしながら常々思うのですけど、私が教師をしていた10年くらい頃と比較して「心療内科で薬をもらっています」という先生たちがかなり増えてきた気がします。

教師以外の公務員の方からカウンセリングの依頼もあるのですけど、その方たちも薬を処方してもらっている方が多くなってきました。

お母さんたちからの相談で薬の話になることはほとんどないのですけど、メンタルクリニックという看板がどんどん増えている状況をみても、全体としてそこに通う人が増えているとみてよいでしょう。基本的にそこで診断名がつくわけですから、精神系の病気だと診断された人がどんどん増えているということです。さらに気になるのは、そこで神経系の薬・向精神薬の処方が増えていっていることです。

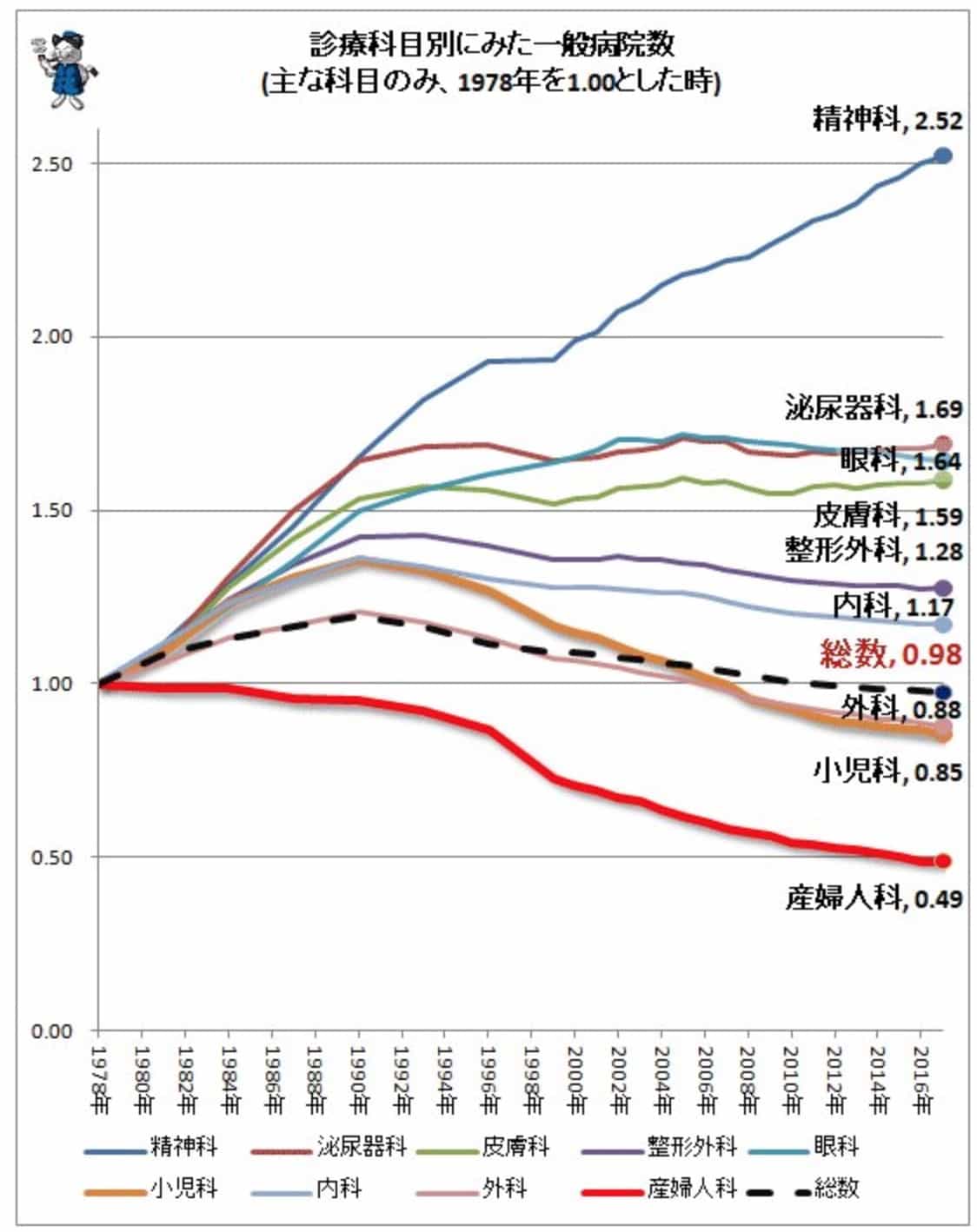

数年前の統計とはいえ、診療科目別の病院数の変化で、精神科の病院数の増加がハッキリわかります。そしてその傾向は今現在、ますます顕著になっているでしょう。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e843daa657942d2c89a9b02ad0a5514e224ae376

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e843daa657942d2c89a9b02ad0a5514e224ae376

少子化が〈産婦人科〉の病院数に強く表れて、1978年の半分以下です。

〈小児科〉の病院数は0.85倍です。

ところが〈精神科〉の数は1978年の2.5倍です、もちろんメンタルクリックは精神科です。

神経系の薬はとてもよく効きます。麻酔薬一つみてもハッキリするでしょう、手術されていても分からないわけですから。

以前のカウンセリング講座で取り上げたのですけど、例えば〈うつ症状〉と関係がある《セレトニン》の流れを脳神経の中で細かく制御することも可能です。

PEALカウンセラーの目でみると、それは藪の中に入ってハチとかいろいろな虫に刺されて皮膚が腫れている状況に〈痒み止め〉の薬をぬり続けている様なものです。

アナフィラキシー反応が見られる様になってしまったら大変です。

藪の中に入った時にあまり虫に刺されない方法、藪の中に入らなくても自分の目的を達成できる方法を探っていくことが重要です。

必要があって症状をおさえる薬を飲んでいるかもしれないけれど、それでは根本的な解決にはならないことが多いというのも知っておく必要があります。

私のカウンセリングを希望する方たちはそういった薬の処方では自分の直面している問題・課題を突破できないと冷静にみている方たちなのだろうと思います。

秋の講座がおわったらPEALカウンセリングの講座も企画したいと思います。読者の皆さんの中にも、自分の悩みを克服したい、あるいはカウンセラーを目指しているという方がいると思います。ハッキリしたらこのメルマガでお知らせいたします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

たのしい教育メールマガジンについての質問が届いています。久しぶりにメルマガの記事を紹介しましょう。教室も家庭が、子どもも大人も明るく週一で届く、実践的な内容になっています。全体は大きく四つの章で構成しています。

まず〈たのしい教育研究所の今日この頃〉という章からはじまります、購読費は全て、たのしい教育の普及に利用されているので、それがわかる様にしています。

たいてい四つくらいの記事をのせているのですけど、その中の一つを軽く紹介しましょう。そういう記事に心動かされ、子どもとの関係づくりに発展したという便りもいろいろ届きます。

〈たの研〉にはいろいろな方たちからの相談がきます。 ある先生からクラスがうまくいかないという相談があり、その中で「教育委員会が実施する達成度テストの順位がとても気になります。校長先生からもいろいろ言われます」 という話がありました。いっきゅう:どれくらい気になりますか?

相談者:やっぱりある程度の学力がついていないと子どもたちは後々、苦労すると思うんです…

いっきゅう:学力というのはテストの点数のことですね、ある程度というとどのくらいあると苦労しないということでしょうか?

相談者:県の平均レベルくらいはあった方がいいと思います。 それくらいあったら、学校でも校長先生からいろいろ言われることはないのですけど…

いっきゅう:「点数が取れない子どもはますます勉強が嫌いになって教師のいうことを聞かなくなる。点数が取れる様になれば、そこから学ぶたのしさが生まれて勉強するようになる、学校もたのしくなる」という考え方ですね。 ところでそのことはたくさんの教師が何十年も前から考えてきたことです。多くの先生たちも〈何となくそう言えるだろう〉と考えていると思います。 それは本当のことなのかは、その結果を見ていかないとわかりません。 それが正しいことだとすると、これこれこういうことが言えることになりますよね…※

テストの点数の話題になると、たいていこういう内容が交わされます。そろそろそのことをしっかり統計を示しながら《教育プラン》をまとめておこうと思います。

秋の講座に間に合うといいなぁ~

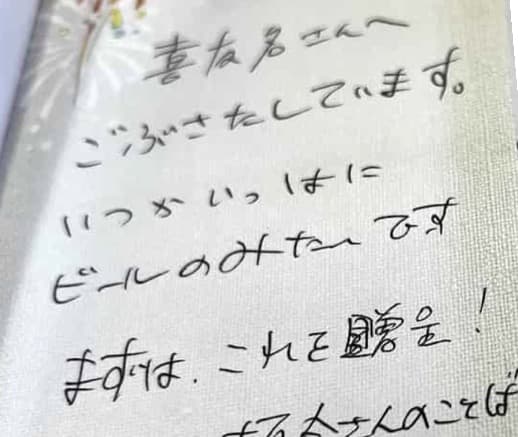

お便りを紹介することもあります、今回はこの手紙でした。

※

二つ目は〈たのしい教育実践〉の章です、今回は「たのしい作文指導」の具体的方法をとりあげました、家庭でも学校でもたのしめます。

実践の部分はメルマガの読者の方向けなので、そのはじめの部分を載せましょう。

⭐️はじめに

今週末〈たのしい作文指導『たの作』〉を数冊買いに来てくれた先生がいました。その先生は以前購入してくれていて 「一冊購入すれば、授業では著作権フリーで何枚でも印刷できますよ」 と説明しているので、不思議に思ったのですけど「学校の周りの先生たちもぜひ欲しいというので、まとめて購入しに来ました」とのこと。

同じ学校には〈たの作1〉でたのしんでくれていた先生もいて「〈1〉を◯冊、〈2〉は自分の分も含めて◯冊」とたくさん仕入れていってくれました。

たまたま私も〈たの研〉にいたので、いろいろお話しすることができました、嬉しい話をいっぱい聞くことができました。

その中で「同僚の先生が〈忙しい日々、苦しかった宿題ノートをチェックするのがたのしくなってきました〉と話していました」という声があり、印刷などを担当しているスタッフのA先生も「うれしい~」と声をあげていました。

私自身がそうだったので、目に浮かぶようです。

子どもたちの宿題ノートをチェックするのは教師の日々のルーティンの一つです。私が教師をスタートさせた1984年頃、先輩の中には「家庭学習というのは家庭でやるもので学校でチェックするのはおかしい」ときっぱり発言する先生たちがいました。

そのうちに「授業と連動した家庭学習が重要である」という優等生特有の上意下達の流れが来て、その名の通り〈家庭での学習〉が〈学校学習の延長〉になっています。

そうして家庭学習のチェックは教師の多忙化に拍車をかける一つになりました。 家庭学習では、漢字や計算などの問題のほか、〈日記〉や〈感想〉を書いてもらうのが普通です。多くの子どもたちが作文が好きではないので、好きではないものを毎日書かされると、ますます嫌になっていきます。

料理がイヤな人が料理を作ると出来上がったものがどうなのか想像がつく様に、書くことがイヤであればあるほど綴られた文章の出来ぐあいも察しがつきますね。

チェックする時、漢字とかなら全体の整いをパッとみることもできるます、計算プリントなら答えが準備されているので、ある程度単純作業になるのですけど、作文は〈文章が正しく書かれているか〉〈漢字・送り仮名の間違いはないか〉〈言いたいことが伝わってくるか〉など、脳をフル稼働することになりますから疲れます。子どもにとっても教師にとっても苦しいものに、脳をフル稼働させられると疲労度が増すわけです。それらをたとえばクラス30人分、毎日毎日読んでコメントしていく作業はかなり大変です。

実際〈たの作〉は、私が久しぶりに担任を持った時に強く感じて、子ども達が作文が好きになるように、私自身が読み甲斐のある文章、子どもたちのステキなところを読みたくて、 「書きたいテーマが見つからない人は、これについて書いてきてね」という様に始まったものでした。

そのことは以前から何度かやってきたのですけど、退職する計画で赴任した学校で、ラスト2年担任を持たせてもらった時、その方法で毎日実施してみることにしました、子どもたちがどんどん喜んでくれて、結果として大成功でした。

給食時間に丸つけして作文を読みコメントを書くのですけど、そこで読む子どもたちの文章がとても面白くて、食事をしつつおしゃべりで盛り上がっている子どもたちに「みんな、聞いてくれ~」と読んであげました。聞いている子どもたちの顔も輝いていきました、「おもしろい!」と声をあげてくれる子どもたちもいます。

書いた子の名前はあえて読み上げないのですけど、その子の顔もとっても輝くことがわかります。

次第に子どもたちは、私が宿題の丸つけをはじめると「お、そろそろみたい」と感じてお喋りをやめ耳を澄ませるようになりました。

私も子どもたちのセンスが文章として形作られたものを読むこの時間が大好きでした。

去年のメルマガで〈たの作1〉を紹介したのですけど、今回は新しい内容の《2》からいつか紹介しましょう。

市販版はそれぞれ44カード入っています。

※

映画や小説などを紹介する章もあります、教師・おとなの人生を豊かにする章です。

ラストは〈たのしい教育の発想法〉です、これもとても人気があります。

今回は、このサイトで軽く紹介した、板倉聖宣の《私のあそび論》です、かなりのボリュームなので、前編・後編に分けて紹介することにしました。

今回、最初に届いたおたよりに綴られていたのは〈授業の章〉の内容と〈たのしい教育の今日この頃〉の章についてでした。

週に一回、というのは学校や家庭で実施しやすい頻度だと思います。興味のある方はお問合せください、年間購読〈12000円〉で、教材の割引や講座参加費の割引もあります。

出していただいた費用は全て、教材費や保険、いろいろな方達へのたのしい教育の普及、一人親家庭への支援などに利用されます。たのしい教育研究所への支援という意味で購読してくださる方も歓迎です。 ① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎