梅雨の頃は月桃の季節。記録的な梅雨の短さにも関わらず、野山には月桃がたくさん咲いています。

夏の講座では『簡単楽しい再生紙』のブースも設置する予定です。

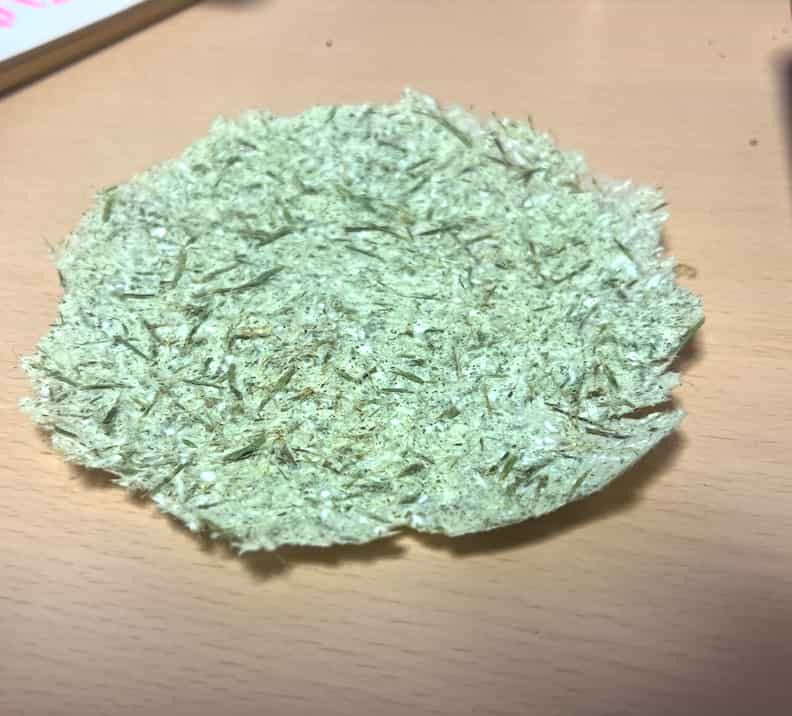

以前から応用編として〈月桃で和紙風の紙づくり〉ができるだろうかと実験してみました。

以前も書いたのですけど、どうしてこんなに簡単な〈和紙風紙作り〉を、10~20行程に分けて、それぞれで難しい技法が必要だというような説明をしているのだろうと不思議になります。教育に〈たの研/たのしい教育研究所〉の発想法が入っていかないと、創造的な人たちは育たないと思います。楽しまなくては想像的になれないからです。

※

これが和紙風の月桃紙です。

実験的にパッと作ったので、形の工夫などはこれからです。

とはいえ、いい香りが漂う紙がすぐにできあがりました。

撥水スプレーをすればコースターにも利用できます。

〈たの研〉にはたのしめるプログラムが満載です。

興味のある方は気軽にお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!