たのしい教育に賛同し、いろいろな応援の声をいただきます、ほんとうにありがとうございます。先日もお菓子の箱を届けてくださった方がいて、みんなで美味しくいただきました。

こういう心遣いも、またいろいろな言葉で応援してくださることにも、励まされ、ますます〈たのしい教育〉を大切に長期的に伸ばしていきたいという思いを強くしています。

いつの時代にも叫ばれた言葉なのかもしれませんから、文脈を強調する常套句(決まり文句)だと感じる人が出るかもしれないのですけど、本質的な意味で日本は大きな曲がり角に来ていると思います。

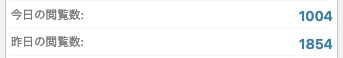

私が学生の頃〈ジャパン アズ ナンバー1〉と言われ肩で風を切って世界中を席巻した日本は、今年2023年度の〈世界競争力年鑑〉で35位。過去最低を更新中で、インドネシアに抜かれ、下にスペイン・カザフスタン・クウェートが続いている位置です。

IMD「世界競争力年鑑」2023年版からみる日本の競争力

総合順位は35位 過去最低を更新

日本は既に〈ルビコン川;引き返すことのできないデッドライン〉を超えてしまっているのでしょうか、このまま衰退の流れのまま突っ走ってしまうのでしょうか。

いずれにしても、そういう分析をする評論家ではなく、流れを全力で変えようとしている実践家集団が〈たのしい教育研究所(RIDE)〉です。

※

教育構造、経済構造、それぞれとってみても巨大なシステムです、簡単に流れを変えられるものではありません。

けれどいろいろな方たちの応援が増えていく中で、必ず明るくい兆しが訪れると思います。

お金でも権力でも名声でもなく《たのしさの方向》への改革です。

どんな場合でも〈シメタ〉と思えることがある。それを突破口に、仲間たちどしっかり笑顔で歩んでいきます。そこにみなさんが加わっていただけたらどんなに力強いことでしょう。

残念なことに「自分は大した力はない」「自分に大きな流れをかえる力はない」と考える人たちがたくさんいます。

それは人生の大きなワナです。

多くの人たちがそう思わされてきたのかもしれません、それこそフェイクです。

大切なカギとしても〈投票券〉が一人一票あることは、その大きな証(あかし)の一つです。多くの人が「自分の一票には社会を変える力などない」と思い込んで、思い込まされて投票にいかないから変わらないのであって、庶民が大きく動いたら権力者・為政者には止めることができません。

※

いつの時代も権力者ではなく庶民が社会を改革してきました。

教科書などにも歴史のヒーローたちが改革したように刻まれているのですけど、それを陰に陽にそれに支える数えきれないほどの人たちがいたのです。

〈恐怖や富による支配〉もあったでしょう、それは短期で効果があっても、庶民のうねりに争うほどの力は持ってません、それは歴史をみるとわかります。

江戸時代は、それまでの戦乱を平定したいと考えた徳川家康の発想と庶民の発想が合致したからこそ長期にわたって維持できたのです。

その後おとずれた明治維新では〈鬱屈した時代〉を突破しようした人たちの中に庶民の暮らしをなんとかしたいと考えた人たちがいました。

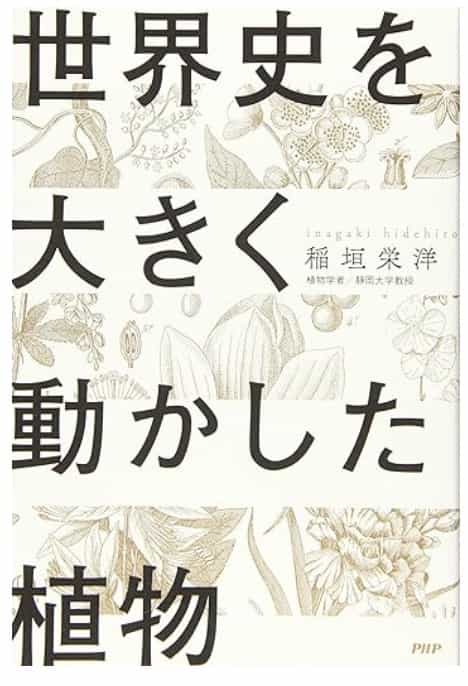

たとえば福沢諭吉は江戸時代に西洋の学問を学び、三度、アメリカ・ヨーロッパに渡りました。

ウィキペディアに感謝して参照

教科書で彼を教えられた時「ごく普通のおじさんですなぁ~」という感じがして、好感度はほぼなかったのですけど、彼の書いたものを読むと〈生命を投げてでも〉という武士独特の発想が時々顔をのぞかせながらも「自由のすばらしさ、平等のすばらしさ」を本気に説いている姿をみることができます。

そしてそれを手に入れるためには〈学ぶこと〉が大切なのだと本気で語りかけていることを感じると思います。

彼は「教育が根幹である」と考え、進んだ国々の様子を伝えると共に、大学を作りました、それが今も続く慶應義塾大学です。

※

今の日本の状況は長くつづいた江戸時代を突破した明治維新の頃に近いのではないかという気がしています。

考えてみると、江戸時代は250年くらいして新しい時代に移行しています。

明治以後これまで150年くらい経ちました、改革まであと100年は必要なのかもしれません。

もし仮にそれくらいの年月が必要だとしても、今ここから出発しておくことで、もっと早く、新しく豊かな世の中がくると思います。

明治維新で手に入れた自由と平等、その長い歴史の中でほころび、鬱屈してきた時代を、楽しさと創造性で元気に一歩前へと一緒に歩いていきませんか。

※

何をやったらよいの?

と思う人もいるでしょう、こういう活動はどうでしょうか。

〈たの研〉の講座などで参加者に配布している、たのしい教育研究所の紹介カードがあります、「まずはこの4本」という本サイトの記事やYouTubeの動画をピックアップしてQRコードで紹介しています、名刺サイズです。

「この動画いいよ」とスクリーンショットで知りあいの方に送っていただけたら大きな応援になります、可能な方はよろしくお願いいたします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎