〈ChatGPT/チャット ジー・ピー・ティー〉に興味を持つ方が増えてきた様です、これは〈たの研〉にChatGPTの使い方を学びに来た方へ私がティーチしている様子です。

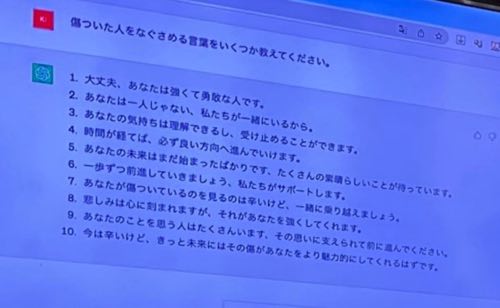

たとえば手紙やメールを書いている時「傷ついた人をなぐさめる言葉」について、いいものが見つからない時どうすか。

ChatGPTに聞いてみましょう、さっとアイディアを出してくれます。

相談に来た方は、ChatGPTについて学び始めとはいえ、いろいろなことに洞察が深く、本質的な質問をいくつもしてくれました。

簡単にティーチする(教える)ことになるかと思っていたら、本質的なものを交えてスーパーバイズする(問題を解決する)ことになりました。

簡単な使い方から、たとえば英語塾にいくよりずっと有効な使い方、自分の問題解決、選択肢がほしい時etc.

かなり深く使えると思います。

私がChatGPTを使って約半年くらいになります、すぐにその価値に気付き、フリー版ではなく費用を支払って活用促進に一票投じることにしました。※普通に使う分にはフリー版で十分すぎるほどです

興味のある方は、実技指導にお申し込みください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

自動車全体で世界トップの販売数をほこるトヨタはどこにいったのでしょう?

自動車全体で世界トップの販売数をほこるトヨタはどこにいったのでしょう?