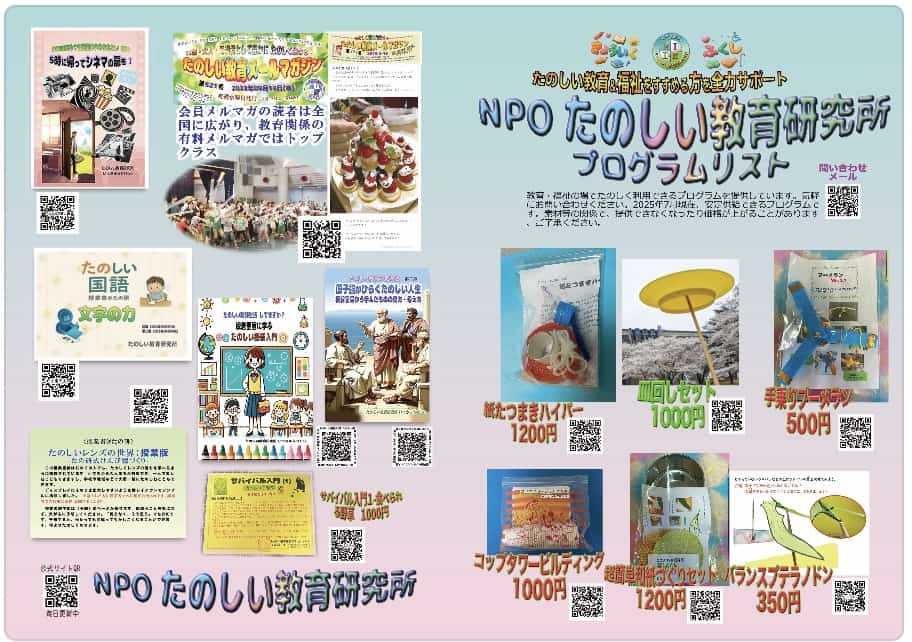

以前紹介した、たのしい教育研究所が提供するプログラム教材リストが着々と出来上がってきています。

この画像の二つ折りでまず8ページ版を作成して、次第に12ページ、16ページにと増やしていく予定です、おたのしみに。

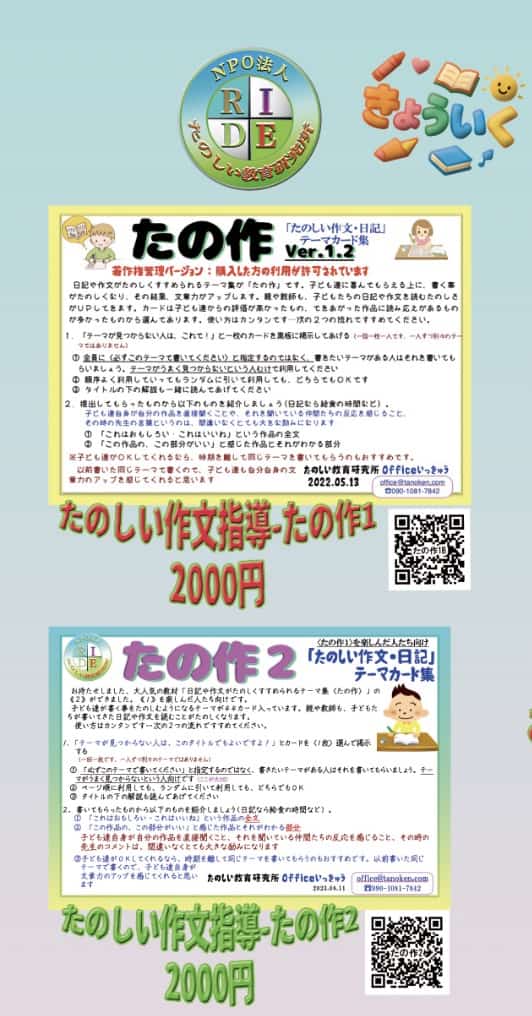

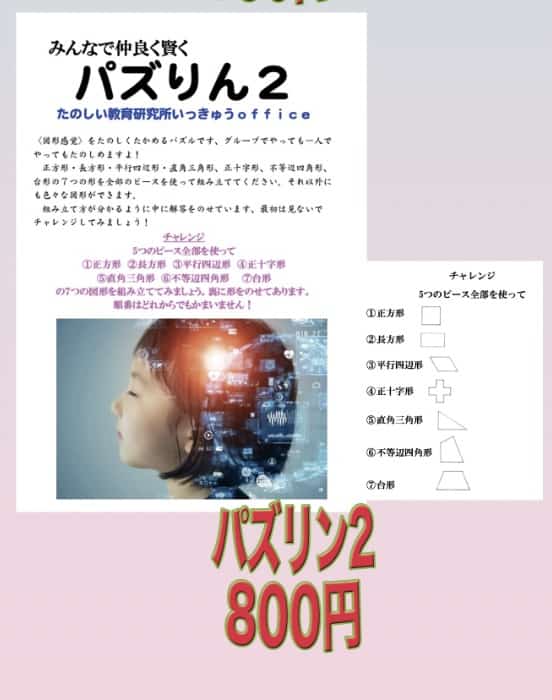

内側にもいろいろな教材プログラムが並んでいます。

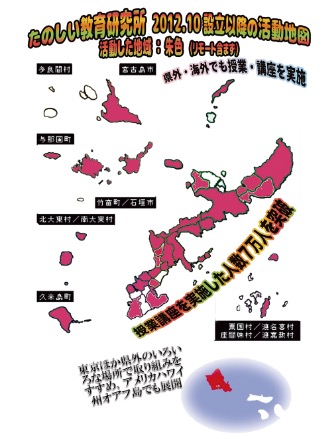

基本的に、たのしい教育メールマガジンで紹介したもプログラムの5~6割はオリジナルプログラムとして提供できますから、現時点で300~400はリストアップ可能です。

たくさんのプロジェクトが進行中なので、ゆっくり増やしていくこというこで、気長にお待ちください。

〈たの研〉では「校内研修でとりあげるたのしい授業はありませんか」というような相談にものっています。

気軽にお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!