最新メルマガの授業の章で、西村寿雄先生の『地球のなぞとき』という授業書を紹介しました。ウェーゲナーの〈大陸移動説〉を楽しく分かりやすくとりあげた名作です。

これは〈第3たの研〉に来て授業をして下さった時の西村先生です。

何冊かある著書の中で、全ての図書館に入れてほしい作品があります、『石はなにからできている?』です。

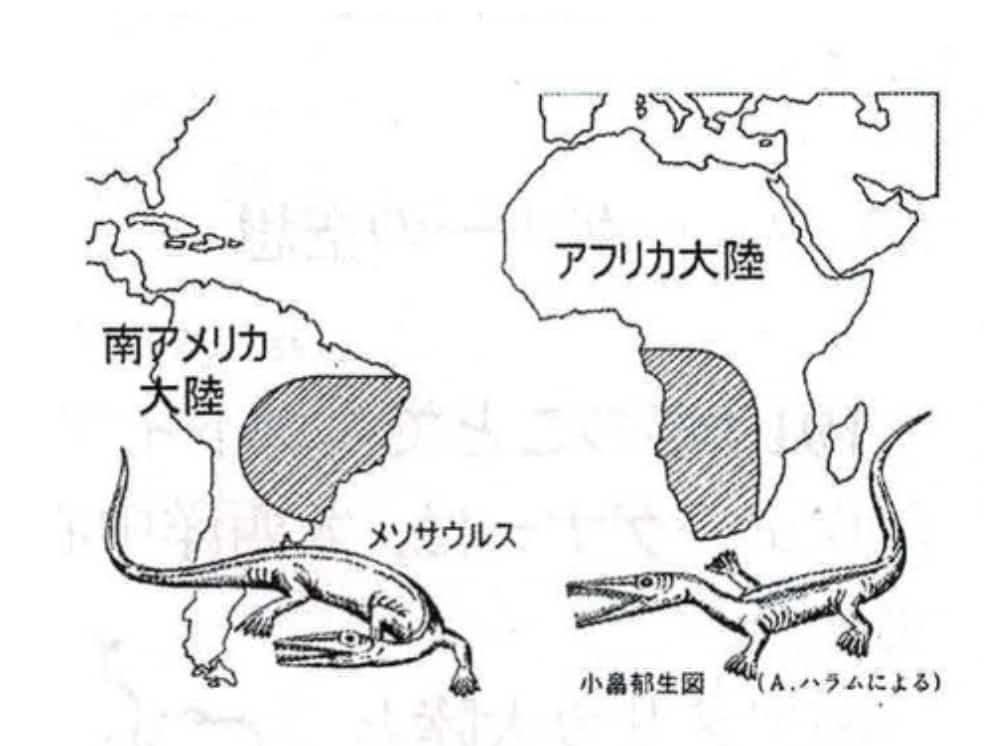

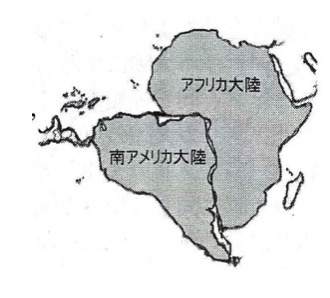

授業書『地球のひみつ』の中にこういう図が紹介されています。

とても面白い部分なので、解説を加えつつ紹介します。

今から約2億8000万年前(古生代ペルム紀)に「メソサウルス」という体長1mほどの〈爬虫類〉が生息していました。

その化石が見つかっているのは地球上で2か所のみ、南アメリカ大陸東側の一部とアフリカ大陸西側の一部です。

淡水または汽水(海水と淡水が混ざった水域)に生息していたと考えられているので、広い海を泳いで渡る能力はなかったとされています。

しかも、地図を切ってはりあわせてみると、この二つの大陸はもともと一つではなかったかと思えるくらいピタリとくっつきます。

これは勝負あった・・・

と思いますね。

いえいえ、ウェゲナーの説に賛成した科学者たちはほとんどいなかったのです。

この授業はとてもおもしろいので、いろいろな学校で実施してもらいたいと思っています。

さっそく第二部を次のメルマガにまとめているところです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!