ネコはマタタビという植物が大好きで、香りをかいだり舐めたりかじったりするうちに顔を擦り付けたりゴロゴロと地面を転がったりする不思議な行動をとります。マタタビに酔っている、と言われている現象です⇨https://ja.wikipedia.org/wiki/ ※wikipediaに感謝

最近その行動がマタタビに酔っているのではない、という研究結果がでていることを知りました。岩手大学農学部の宮崎雅雄教授チームの快挙です。

ネコはハンターですから、草むらにじっと身を伏せて獲物を狙うことは少なくありません。

草むらには蚊が多く、刺されることは避けられません。

それでも動かないようにしなくてはいけません。

マタタビの中にあるネペタラクトールは蚊を近づけない作用があって、それを身体に擦りつけているのが、あのゴロゴロした行動だというのです。

マタタビをかじることもネペタラクトールの放出量を増やすことと関係しているとのこと。

wikipediaにこうあります。

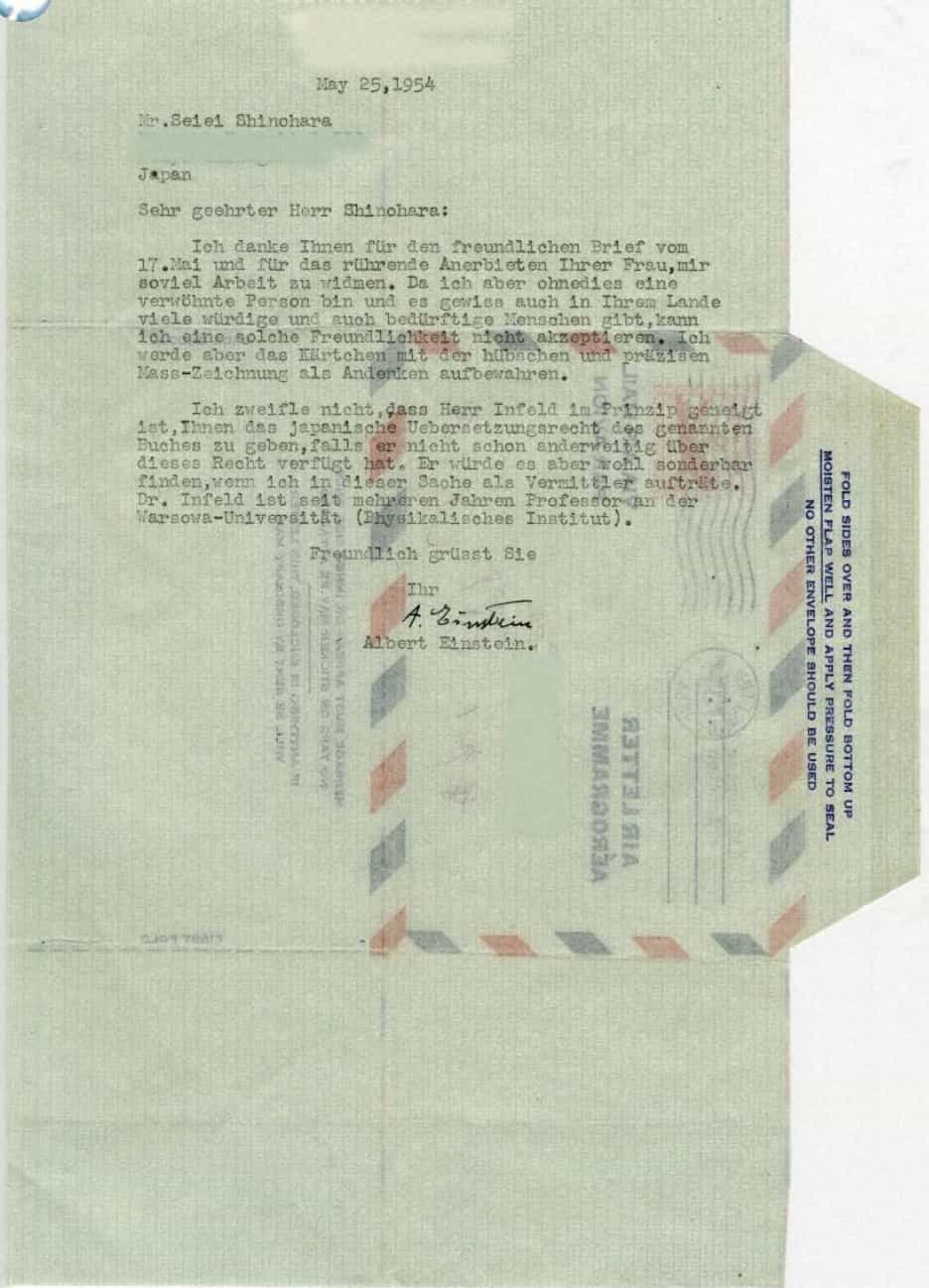

岩手大学は2021年1月21日、科学雑誌『Science Advances』に、名古屋大学・京都大学・英国リバプール大学との共同研究で、ネコのマタタビ反応が蚊の忌避活性を有する成分ネペタラクトールを体に擦りつけるための行動であることを解明したと発表した。

本研究では、まずマタタビの抽出物からネコにマタタビ反応を誘起する強力な活性物質「ネペタラクトール」を発見。さらにこの物質を使ってネコの反応を詳しく解析し、マタタビ反応は、ネコがマタタビの匂いを体に擦りつけるための行動であることを突き止めた。

また、ネペタラクトールに、蚊の忌避効果があることも突き止め、ネコはマタタビ反応でネペタラクトールを体に付着させ蚊を忌避していることを立証した。ネペタラクトールは、蚊の忌避剤として活用できる可能性があるとしている[19][20][21][22]。

この研究チームによる2022年6月の発表によると、マタタビ反応で葉を噛むことにより、葉からの蚊の忌避物質(ネペタラクトールとマタタビラクトン類)の放出量が10倍以上に増えることも判明した[23]。

なるほど・・・

ネペタラクトールはネコさんたちの身体に害はないようです、今度試してみようと思います。

もしかすると、すでに人間の虫除けスプレーにも利用されているかもしれません。それはみなさんで自由研究してみてください!

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!