豆乳ヨーグルトに関心の高い方たちから届いた質問、前回の記事の続きです。楽しい食育,たのしい食育としてもお読みください。プログラムそのものが欲しいというお便りも届いています。すでに次の菌の実験に入っているので、それが終わってから本原稿の作成に進みます、お待ちください。

では残り二つの質問に入りましょう。

🟢3.牛乳ヨーグルトと豆乳ヨーグルトの味の違いはありますか?

はい、明らかに違います。牛乳は動物性のミルクです、豆乳の原料はダイズ(大豆)なので風味そのものがけっこう違います。

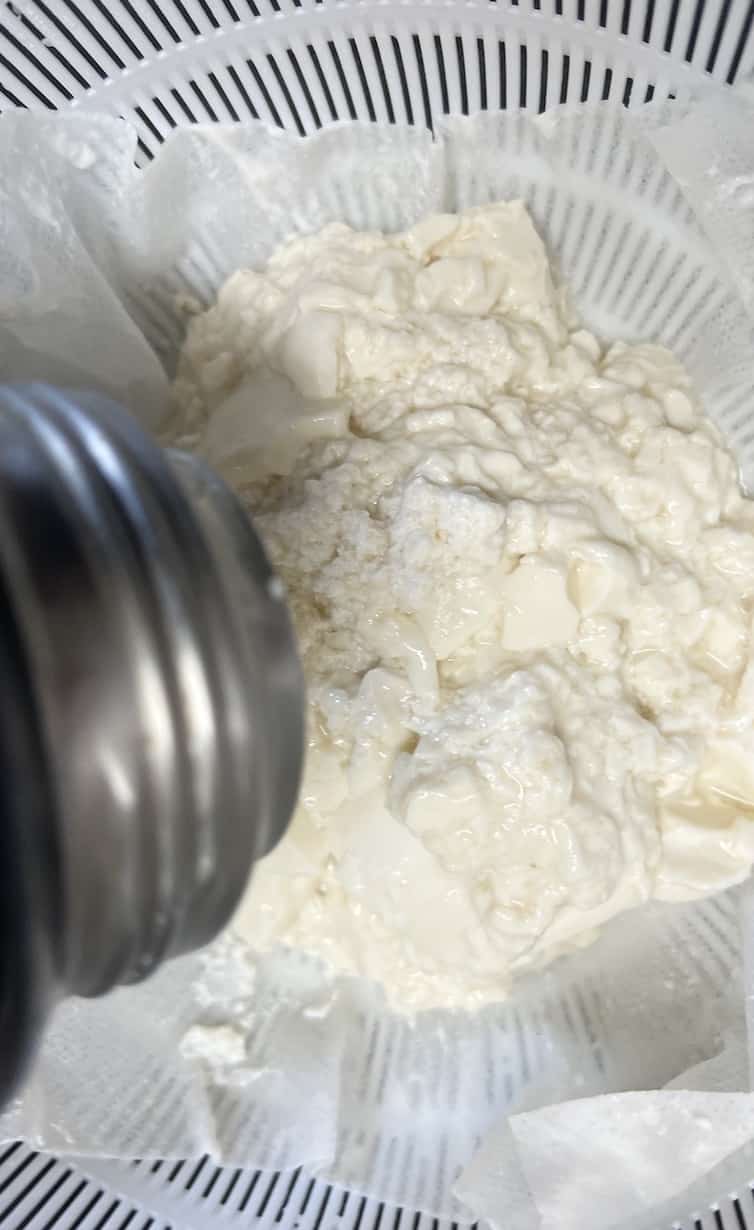

まるで寄せ豆腐(沖縄では〈ゆしどうふ〉)かと勘違いするような食感です。

スーパーなどに置かれている豆乳ヨーグルトには『酸っぱ味が控えめ』というように表記されているのですけど、〈たの研/たのしい教育ラボ〉の豆乳ヨーグルトは酸っぱ味がほとんどありません。前回書いた〈フランス産チーズ乳酸菌〉の効果があるのか、それとも次の製造工程に差なのか、あるいはスーパーにある豆乳ヨーグルトも〈たの研〉豆乳ヨーグルトと同じくらいの酸味かもしれません。

🟢4.作り方のコツが知りたいです

ヨーグルト乳酸菌をタネ菌にする場合でも、牛乳・豆乳全体によく広がるようにしてあげることが重要です。〈たの研〉版はチーズ乳酸菌なのでスプーンでかき混ぜてもうまく広がりません。

そこで豆乳や牛乳とチーズ乳酸菌をミキサーにかけてから温めています。1Lの豆乳・牛乳は〈たの研〉のミキサーで3回に分ける必要があるのですけど、2回分を残りとミックスさせるくらいでも十分です。

この方法を取り入れるようになってから、牛乳ベースでも豆乳ベースでもとてもしっかり発酵するようになりました。

おすすめします。

毎日たのしいことが一杯、福祉も教育も楽しく笑顔で、の〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉です。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!