再生紙づくりがたのしくて、執筆の合間をぬって自由研究をすすめています。『超超超かんたん和紙風再生紙づくり』をまとめたところ、ゲラの段階で「とてもいい、試したい」という反響が届きました。

夏の講座でI先生が親子向けにワークショップを開いてくれるので、その後にプログラム化して公表したいと考えています。

その研究の途中でいろいろな楽しい発見が続いていて、それらの発見はプログラムをまとめる段階で省かれていくので、ここで紹介しましょう。

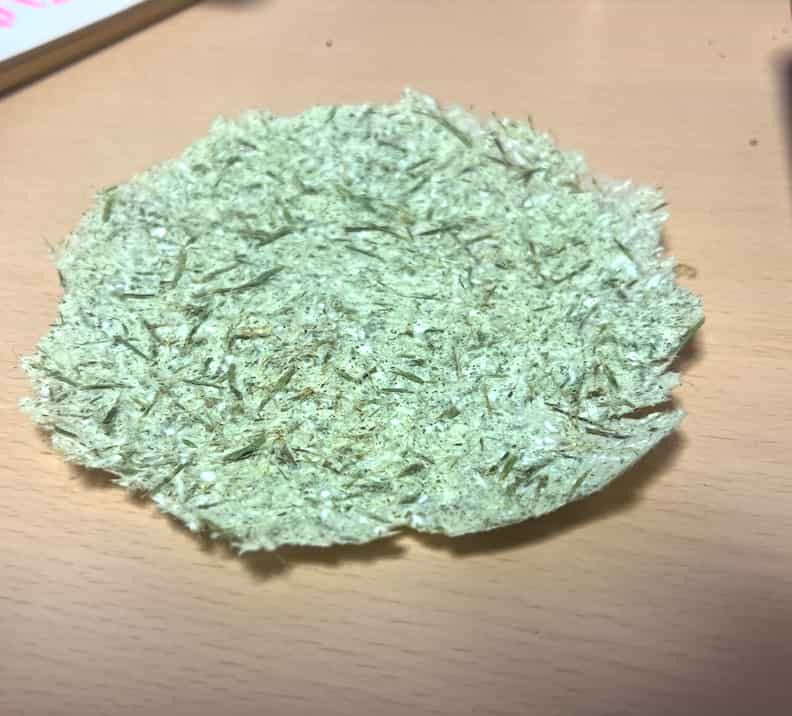

すてる紙・不要紙を利用するのが〈たの研〉が研究を進めている和紙風再生紙づくりです。

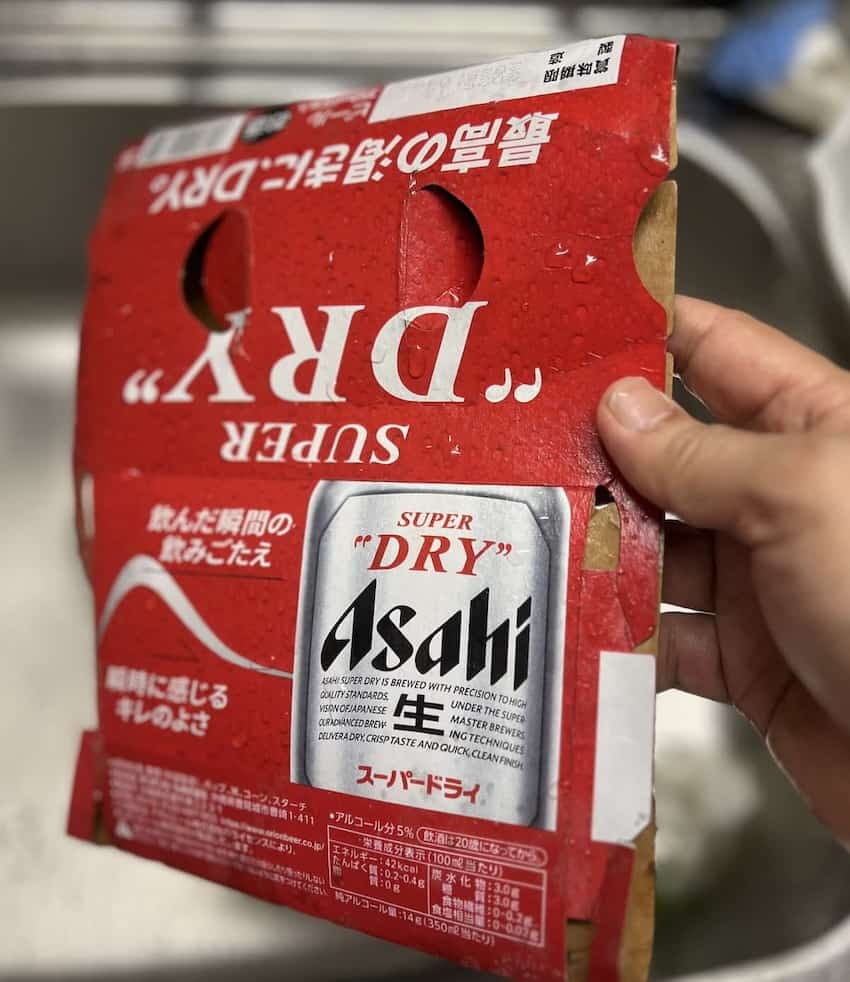

さてここに不要になった紙があります、ほぼ真っ赤です。

後ろをみるとダンボール素材のようです。

厚みは1mmも無いように見えます。

さて、これをミキサーでバラバラにするとどういう色になるでしょう?

これは私自身が予想を立ててたのしんだ実験です。

「予想を立てたら楽しく賢くなってくる」

それは〈たの研〉が何万人もの参加者の方たちで確かめてきた法則です。

みなさんも予想してみてください。

表面は赤といっても濃い赤です、下地は薄いダンボール素材。

さぁ、バラバラにすると何色になるんでしょう?

ア.薄い赤・さくら色

イ.薄い赤みを帯びたダンボール色

ウ.ダンボール色

エ.その他

どうしてそう予想しましたか? ※何となくでもOK

⇩

予想してからね

⇩

予想してからね

⇩

予想すると楽しく賢くなるよ

ちなみに私いっきゅうの予想はイです

⇩

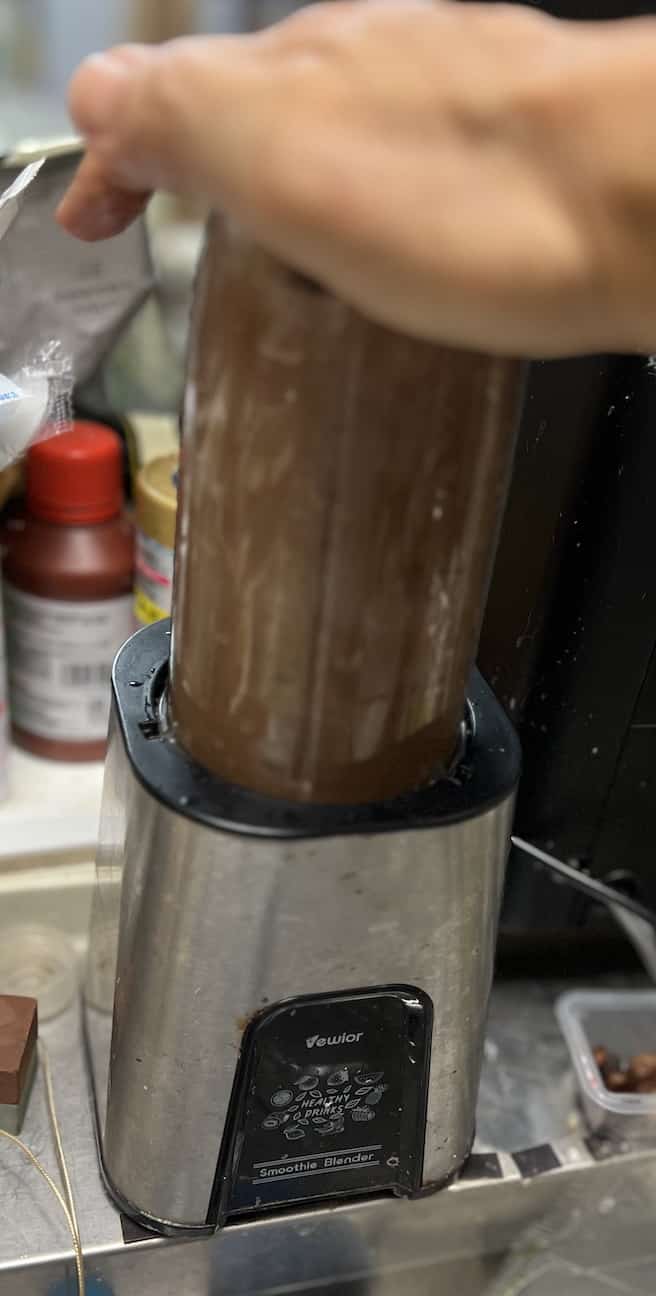

では実験。

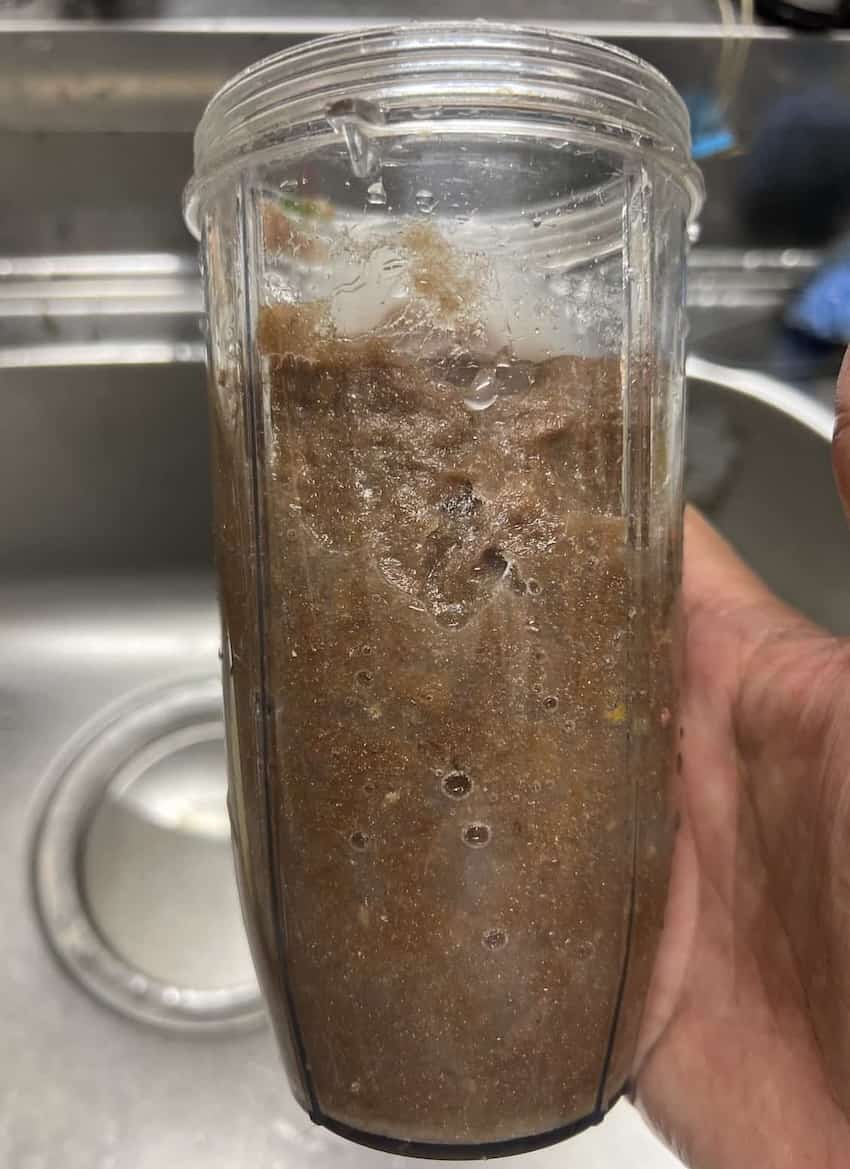

こうなりました。

思い切りダンボール色で、これを赤とかさくら色とは呼びませんね。

※

あれだけはげしく見えた赤も、ダンボール素材の原紙分子の量からみると、ほとんど無いに等しいということでしょう。

また赤の染料とダンボール素材が化学変化を起こして面白い発色をするということもないのでしょう。

その私の予想が正しいかどうかは、印刷部分をはがして、どういう彩りになるのか実験して、それと比較してみくてははっきりしたことはいえません。

もしかして、これでも「十分赤みが作用している」という色なのかもしれないからです。

みなさんはどう思いますか?

興味のある方は自由研究をすすめてみてください。

夏休みの課題にまとめると、いろいろな人たちが興味を持ってくれると思いますよ。

予想すると楽しく賢くなる、それは間違いありません。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!