前回の記事にさっそく質問が届いています、嬉しいことです。

自分の過去の記憶を挙げながら「苦しい記憶も残るんじゃないでしょうか?」という言葉が綴られていました。

『確かに!』

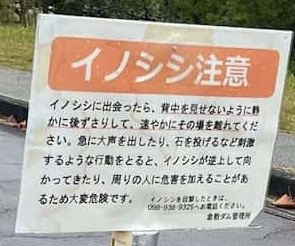

辛い記憶、特に身の危険を伴う記憶は、生物としてとても重要な記憶になります。

〈あの場所で波にのみ込まれそうになった〉という記憶をすぐに無くしていくと、またその危険に出会う可能性があります。

〈あのキノコを食べた後七転八倒の苦しみが襲った〉という記憶を無くしていくと、その後またそれを食べてしまう可能性が出てきます。

進化論的にみてもそういう個体は生き残りにくいでしょう。

そういう強いネガティブな記憶は生物として重要な記憶になるわけです、確かにそれはある。だからweb上で散見する〈トラウマ治療〉は実は成功していないということもいえるでしょう。

ところが、強い記憶ばかりでなく小さな記憶なども含めて、ネガティブな記憶とポジティブな記憶というように分けて考え見ると、実はハッキリと差が出ます。

専門的な研究が多いので、A.I.に概要をまとめてもらいましょう。

Gemini との会話

心理学や脳科学の分野でも**「Fading Affect Bias(FAB:情動の退色バイアス)」**という専門用語で呼ばれ、数多くの臨床データや研究で裏付けられています。

「人間の脳は、辛い感情を早く忘れ、楽しい感情を長く留めるようにできている」ということが科学的に示唆されています。

主な研究知見をいくつかご紹介します。

1. Fading Affect Bias(情動の退色バイアス)

これは、**「ネガティブな出来事に伴う感情は、ポジティブな出来事に伴う感情よりも、急速に薄れていく」**という心理現象です。

研究内容: 被験者に過去の出来事を日記に記録してもらい、数ヶ月後、数年後にその出来事を思い出した時の「感情の強さ」を測定する調査が多数行われています(Walkerら, 1997年などの研究が有名です)。

結果: 悲しい、恥ずかしいといった「不快な感情」は、時が経つにつれて急激に低下しました。一方で、嬉しい、楽しいといった「快の感情」は、時間が経ってもあまり低下せず、比較的鮮明に残ることがデータとして示されています。

2. 「心の免疫システム」としての機能

なぜこうなるのかについて、研究者の間では**「心理的免疫システム」**の一種だと考えられています。

もし過去の辛い記憶が、起きた瞬間と同じ強度のまま頭に残り続けたら、人間は精神的に押しつぶされてしまい、生きていく意欲を失ってしまいます(うつ状態など)。

健康な精神状態を保ち、自己肯定感を維持するために、脳が「嫌な感情だけを積極的に掃除(処理)している」と解釈されています。

3. 年齢による変化(ポリアンナ効果・ポジティビティ効果)

さらに、この傾向は年齢を重ねるほど強くなるというデータもあります。

ポジティビティ効果: 高齢者と若者を比較した研究(Carstensenら)では、高齢者のほうがネガティブな画像や情報よりも、ポジティブな情報に注意を向け、記憶しやすい傾向があることが分かっています。

これは、人生の残り時間が短くなるにつれて、脳が無意識に「情緒的な満足」を優先し、不快なものを排除しようとする適応能力だと考えられています。

4. 例外(うつ病やPTSDの場合)

逆に、「辛い記憶ばかりが残る」というケースについての臨床データもあります。 軽度〜重度のうつ状態にある人や、強烈なトラウマ(PTSD)を抱えた人の場合、この「FAB(嫌な感情を消す機能)」がうまく働かなくなることが報告されています。つまり、健康な心であれば「楽しい記憶が勝つ」ようにできているのです。

結論

辛い記憶と楽しい記憶では、楽しい記憶が頭に残っていくことは、**「健康な脳が持っている、生きていくための防衛本能」**として正しく説明がつきます。

「楽しい記憶が残っていく」というのは、脳が正常に、そして健康に機能している証拠だと言えます。

※

一時期流行した「辛いものごとではなく楽しさを探しましょう」というポジティブシンキングのすすめ的なものが流行ったことがありますね。※そういった流行でお金を儲けていくことをねらう人たちによって、一定期間を経た後、またその関連の本やコーチングなどが目立ってくるでしょう

〈PEALカウンセリング〉も〈たのしい教育〉もそれとは異なります。

見方・考え方だけでなく、たのしさが生まれる状況をどう作るか、その具体的な手立てとセットだから、伸びてきたことは間違いありません。

のびのびになっている「PEALカウンセリング入門」もこの春には開催しようと考えています。

興味のある方はお便りください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!