楽しく島言葉も〈たの研〉のテーマの一つです。

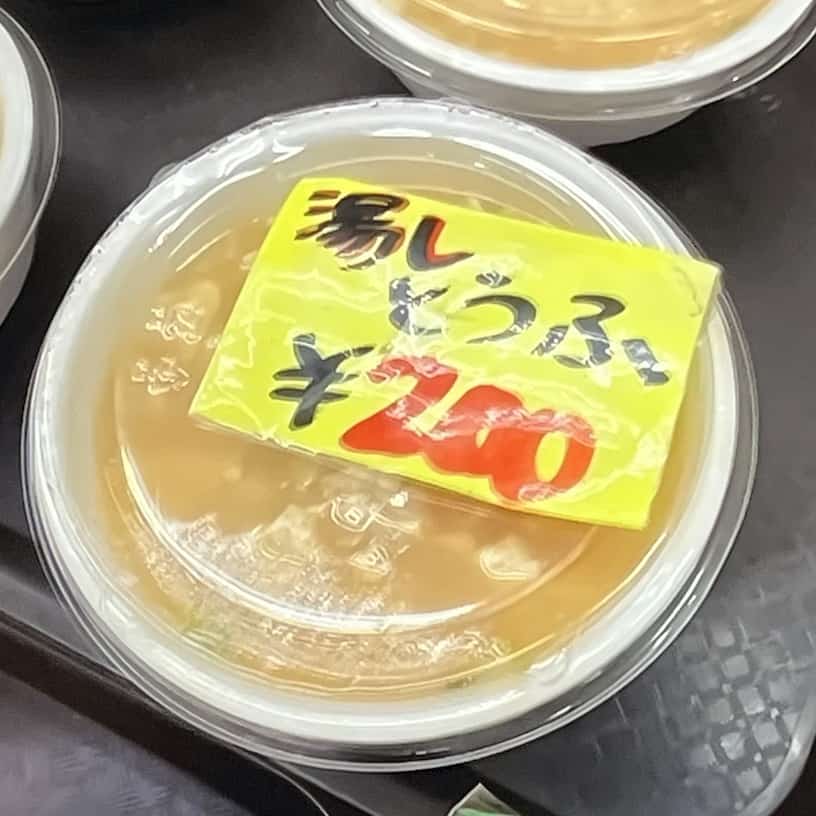

今朝YouTubeを観ていると「湯しどうふ」という言葉が目に入りました。

沖縄では「ゆしどうふ」と呼ばれる料理があります。

それを「湯しどうふ」と書いたのでしょう。

でも漢字で書くとしたら「寄せどうふ」です。

ゆるく固まり始めた豆腐をよせて集めたものです。

軽い塩味だけでとても美味しく味わうことができます。

沖縄では「寄せ」を「ゆし」と表現します、寄せどうふが「ゆしどうふ」と呼ばれているわけです。

時間のゆとりがあったら、また島言葉のプログラムを作成したいと思っています、ご期待ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!