読者の方から届いた写真を見た翌日、沖縄の中部で一番桜を探しにいきました。

一~二ヶ月くらいの開花時期の幅は植物にとって個性の範疇です。

咲いているわけない、咲いていてもそれはめったにないことだ、と考えている人には探せなくても、「咲いているに違いない」と考えていると見つかります。

さて、満開の季節にあるく場所で車を停めてじっくり探していると・・・

咲いていない木が多い中、さっそくみつかりました。

この木にも咲いています。

少し離れたこの木にも咲いています…

さぁ、みなさんもぜひ探してみてください(´ー`

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

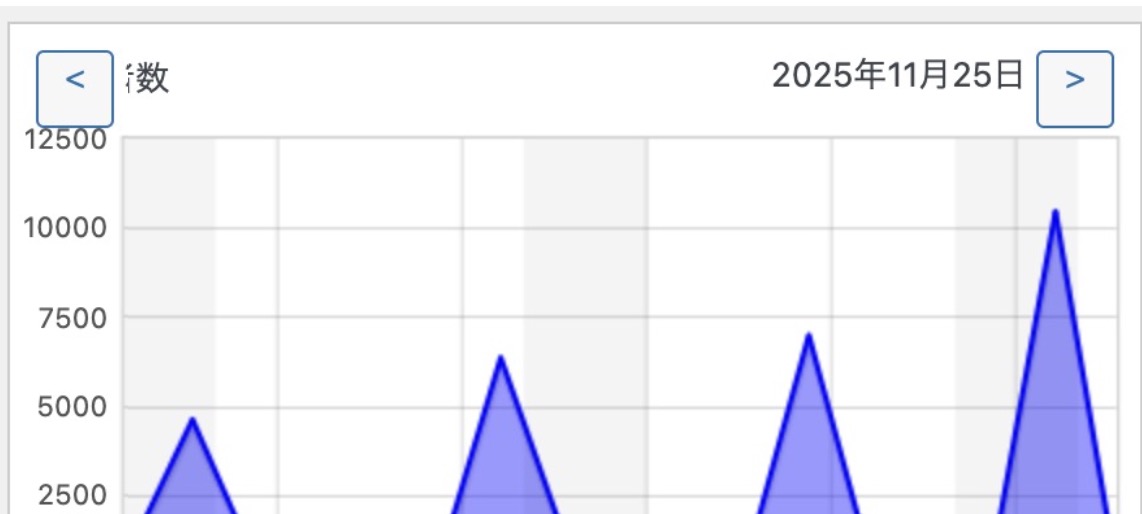

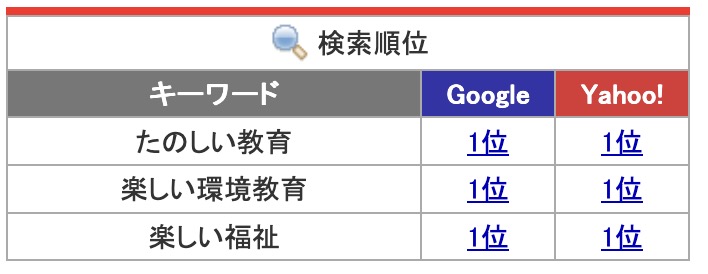

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!