前回の続きです、未読の方は一つ戻ってお読みください。

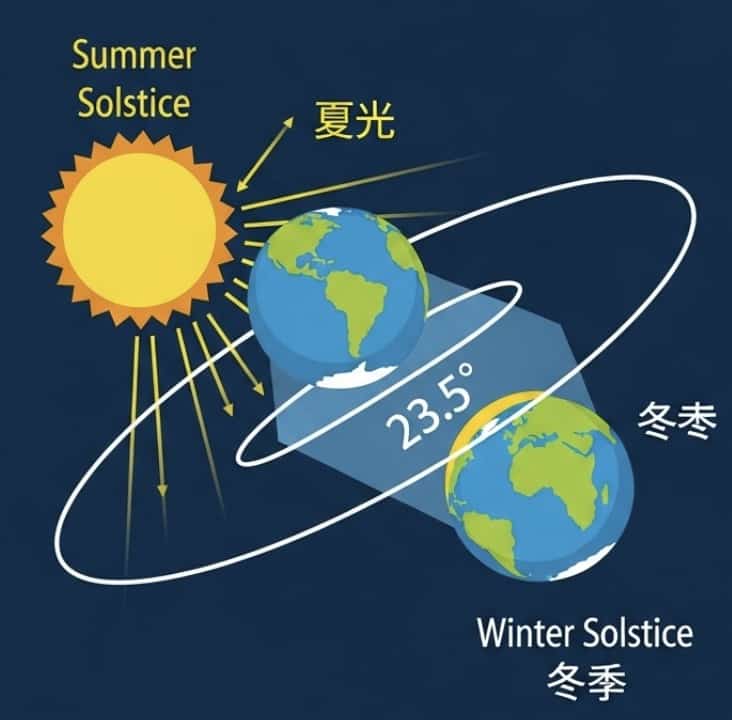

二十四節気の夏至は〈太陽の沈む時間:日の入の時間〉が一年で一番遅くなる日だと思いがちですよね、子どもたちも私もそうでした。

ところが、夏至は日の入り、日没時間が最も遅いわけではありません…

どういうわけか?

夏至は「日照時間が最も長い日」です、太陽が地面を照らしている時間が長い日です。日没時間が最も長いというわけではありません。

前回掲載した、日の出・日の入の表をご覧ください。

6/25は夏至より日没・日の入り時間が遅くなっています。

ところが日の出の時間も遅くなっています。

国立天文台の表は「時&分」なのではっきりしないので、A.I.に秒の単位まで計算してもらいましょう。

| 6/21(夏至) | 13時間46分56秒 |

| 6/27 | 13時間46分19秒 |

日没時間が長くなってるい6/27の日照時間は〈3時間46分19秒〉、夏至より「37秒」短くなっています。

「夏至は日照時間が最も長い日で、日没時間・日の入の遅さとは一致しない」

ということです。

これから日照時間がもっとも短くなる冬至(太陽の復活を祝う太陽祭が起源とされるクリスマスの頃)に向かっていきます。

最後に考えてみてください。

問題

沖縄の夏至の日照時間「13時間46分56秒」と、最も昼が短い冬至の日では、一体どれくらいの差があるのでしょう、予想してみてください。

選択肢

ア.30分~1時間

イ.1時間~2時間

ウ.2時間~3時間

エ.3時間~4時間

オ.その他

どうしてそう思いましたか?

⇩

⇩

予想するとたのしくなる

⇩

⇩

これもA.I.に計算してもらいました。

🌞 夏至(6月21日)の那覇の日照時間

日の出: 5 : 37

日の入り: 19 : 24

日照時間: 約 13時間47分 weathernews.jp+11surf-life.blue+11eco.mtk.nao.ac.jp+11arachne.jp+9hugkum.sho.jp+9eco.mtk.nao.ac.jp+9

❄️ 冬至(12月22日)の那覇の日照時間

– 例年の冬至前後を照らし合わせると、那覇では

日の出: 7 : 12 前後

日の入り: 17 : 42 前後

日照時間: 約 10時間30分前後

🕒 夏至と冬至の「日照時間の差」は?

太陽が大地を照らしている時間は夏至と冬至で〈3時間17分〉の差があります⇨エ.です。

これからクリスマス(歴史的にみると太陽祭)の頃に向かって3時間以上短くなっていくわけです。

え、それなら夏至の日没 19:24から3時間くらい短くなって、夕方4時すぎに太陽が沈むのか・・・

いいえ、違いますよ。

日の出から日の入までの時間でみるのが日照時間です。

冬至の日没は17:42です。

日の出が遅くなり、日の入りも早まることで、全体として約3時間17分、昼の長さが短くなるんです。

もう一つ問題を出したくなりました。

北海道の冬至・夏至の日照時間は沖縄とほとんど同じでしょうか?

興味のある方は、ぜひ予想を立ててから自由研究してみてくださいね。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!