〈たの研〉の公式サイトでは『環境保護』『環境保全』の記事もタップリ紹介してきたので、たとえば『たのしい環境保護』『楽しい環境保護』というキーワードで検索するとトップ表示されます。

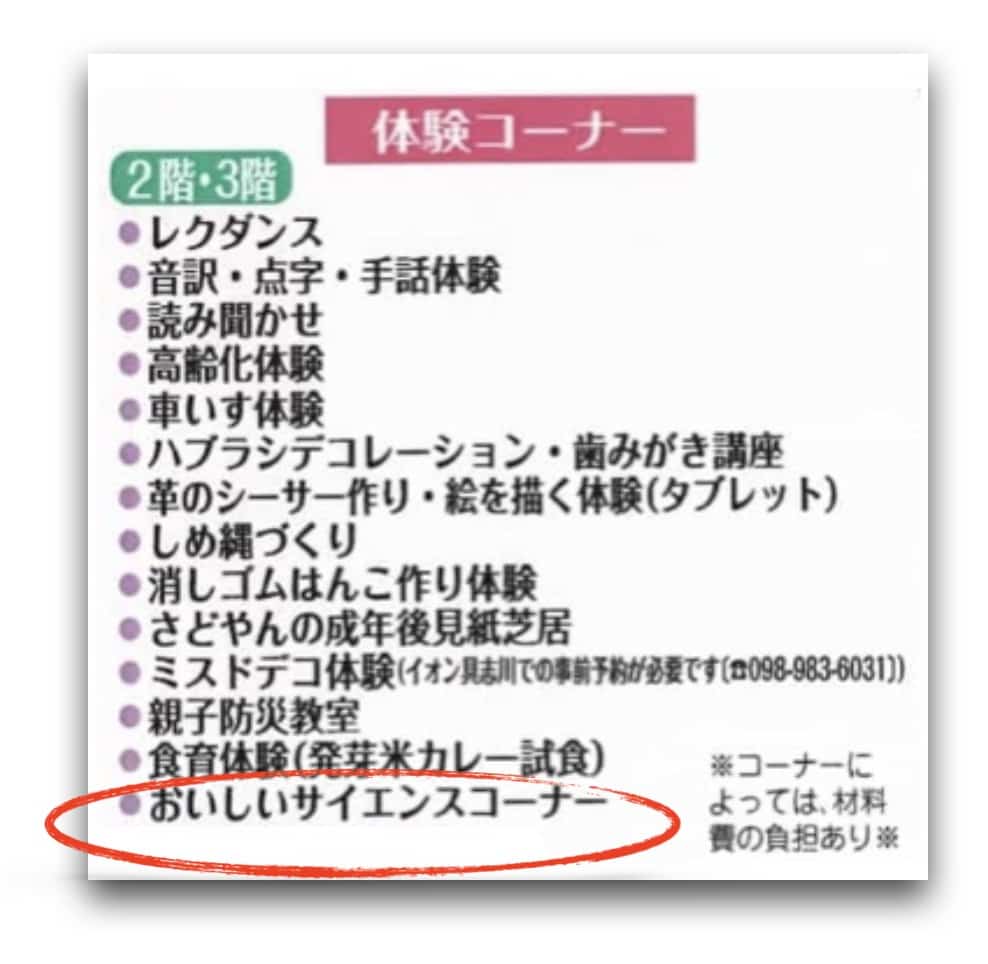

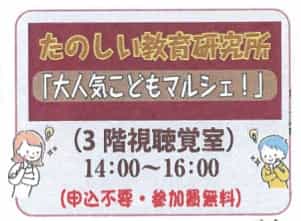

こどもマルシェなどでも〈たのしい環境プログラム〉は必須だと考えています。

〈たの研〉のこれまでのプログラムをブラッシュアップしてたくさんの人たちに提供したいと考えています。

意外なタイトルのプログラムも環境保護につながっています。

まずこの人気トップ4がこれです。

🟢 キッチンは実験室

🟢 台所洗剤の研究

🟢 電気をつくろう

🟢 サバイバル入門

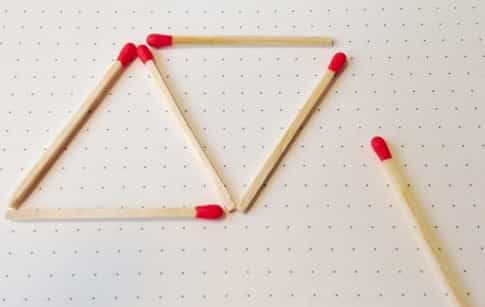

たとえばサバイバル入門は、無人島に漂着したら、どうやって生きていくかをたのしくプログラムした実技編です。

(1)はまず何といっても重要な食べもをテーマにしました。

興味のある方はお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

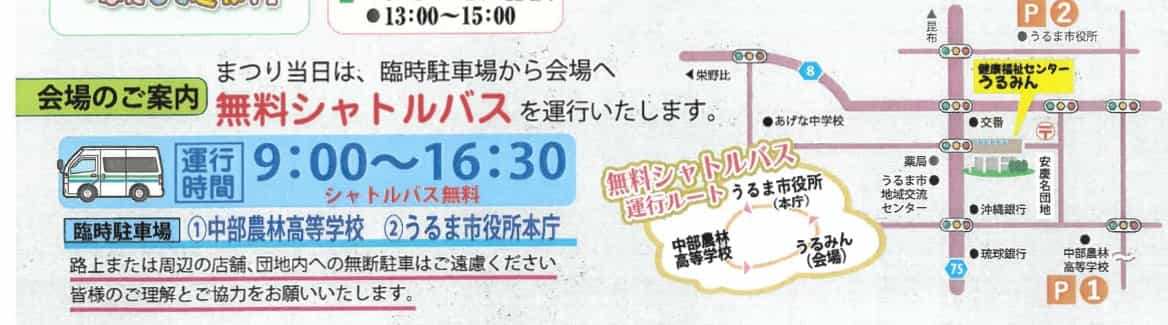

シャトルバスもあります、予想していたより大きなイベントです、よろしければどうぞ。

シャトルバスもあります、予想していたより大きなイベントです、よろしければどうぞ。