ほとんど記憶から消えていたのだけど、大学の同じコースの仲間たち約10人くらいで、想いを交しあった大学ノートがあります。仲間たちの多くは県外のメンバーで、そのノートは今、鹿児島のO君が大切に保管してくれています。

最近、ノートのコピーを譲り受けたT君がグループラインに1ページずつ公開してくれています。

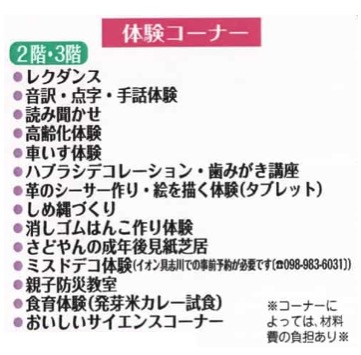

これです。※加工済

文字がほとんどで、わずかに出てくるイラストはサッカーフォーメーションの丸と線くらいです。

いろいろな人たちが人生についての思いを綴ったり、苛立ちや苦しさ、仲間どうしでドライブしたりビーチに行った時の様子を綴っているのに、私は稚拙な文章で格闘技・プロレスのことばかり書いています…

そういう私も、それをきっかけにしたのか、卒業後もいろいろな文章を書いていました。今は公式サイト、メルマガ、電子出版ほか、毎日いろいろな文章を綴る日々です。

認知症の話でも書いたように、脳の力を維持したり高めたりする時に、手で書くことは大きな力になるはずです。

みなさんは、どれくらい手で書いているのでしょう?

多い人でも子どもたちには負けるでしょう。

子どもの頃は課題的に書かされていたことも多いので、苦しい思いをしたかもしれません。

書くこと、特に自らの手で文字を刻んでいくことは、実は快感です。

私のカバンにはスケッチブックとペンが必ず入っていて、大切なことを思いついたら、それに刻んでいます。

いずれ時期が来たら、パソコンのキーを叩くのを半分くらいにして、手で書く時間を増やしていこうと思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

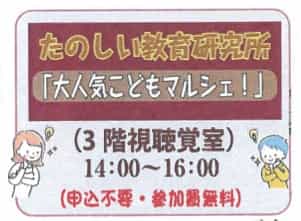

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!