週に一回発行していたメールマガジンも676号になりました、予定外の休刊が一度もなく続いていることに私自身が一番感動しています。

〈たの研〉の活動を長年大きく支えてくれているのがいろいろな方達が支出してくださる活動支援金です。

活動の報告として、また新しいプログラムを真っ先にお届けするため毎週発行しているのが〈たのしい教育メールマガジン〉です。

一緒にたのしい教育で、こどもたち・保護者のみなさん、先生、福祉現場の方達、一般のみなさんの笑顔と可能性を広げる活動をすすめませんか。

はじめに

朝夕の寒さに鼻声です。

本格的な寒さが来るまでが秋の楽しみの日々です。

アウトドア、読書、クッキング、月見、星見、紅葉ウォッチング etc. みなさんもぜひいろいろな楽しみを味わってください。

みなさんの応援のおかげで〈たの研〉の秋も充実した取り組みがすすめられています。メルマガの充実した内容からそれが伝わりますように。

支援金は年間12,000円です。

希望する方はお問い合わせください⇨こちら

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

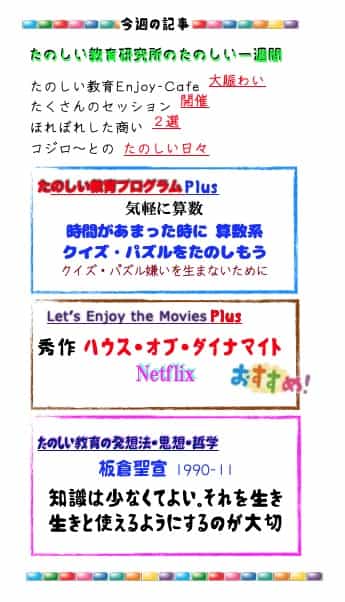

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!