冒頭(タイトル)についての質問がきたわけではありません。とはいえ〈たの研〉に届く質問やご意見を寄せてくださる方の多くは〈熱意派〉か〈たのしさ派〉に分かれるのではないかという気がしています。

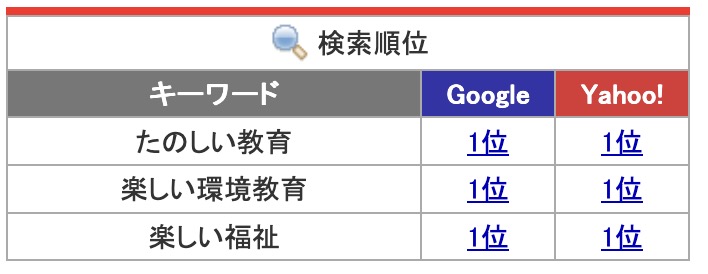

私の組織の名称は『たのしい教育研究所』で〈熱意たっぷり研究所〉ではありません、でもメンバーの熱意は他の組織・団体よりかなり高いものがあります。

話は変わるように感じるかもしれません、でもつながるのでお付き合いください。

〈たの研〉にには、例えば「こども食堂を以前のように活性化したい」というような相談がいくつもきます。

直接の相談もあります、メールなどによる相談もあります。

そこから伝わる熱意には本当に頭が下がります。

その熱意を楽しさに傾けるのがアドバイスの極意です。

なぜか?

たのしさ優先で活動していくと広がっていくからです。周りの人たちを笑顔にしていく中で、ますますたのしく、熱心になっていきます。

「そうか、たのしくしたらよいのか!」と簡単に考えてもうまくいきません、楽しさには本気の知恵と元気が必要で、本当のスタートはそこからです。

いろいろな相談に応えて〈たの研〉が出した有力なアイディアの一つが『こどもマルシェ』です。

先日も「近々体験したいです」というメールが届きました。

12月の講座(前回の記事)が済んだら企画したいと考えています。

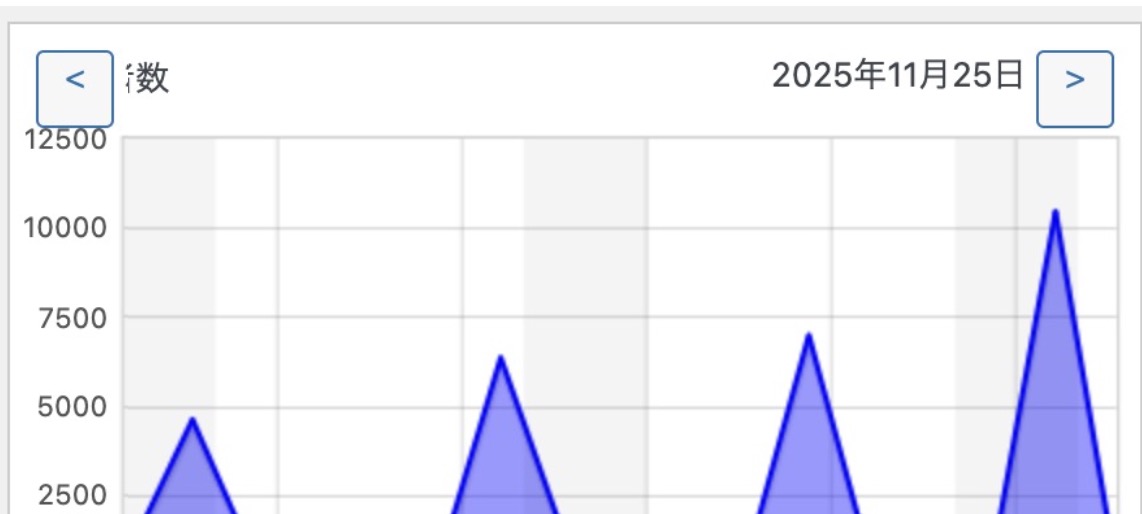

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!