今月初旬に実施した福祉&教育の『自由研究まつり』の反響が続いています。実施したプログラムの一つ〈楽しい和紙作り〉の発展系で作ったハガキの写真が届いています。

個人情報が入っているので加工しましたが、味のある和紙ハガキです。

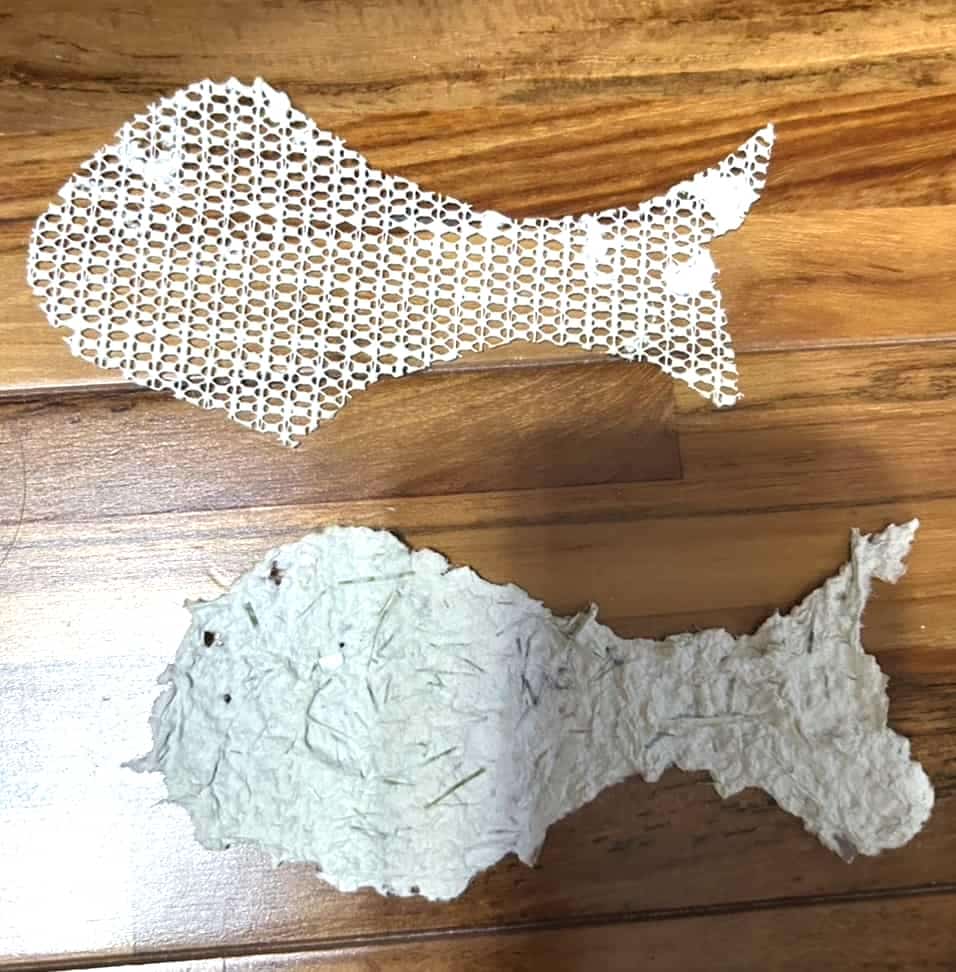

滑り止めのシートをスイミーの形にしてすいた和紙もありました。

なるほど、いろいろな形の和紙を自在に作ることができるわけです、すばらしい。

和紙というのは日本古来の〈こうぞ、みつまた〉などを原料にしたものだ、と教えられた人もいるかもしれません、それは古式の和紙をつくっている人たちが大切にしている作り方で、和紙そのものに原料の定義はありません。

捨てる紙&繊維質の強い植物で、どんどん和紙ができあがります。

みなさんも楽しんでみませんか、〈たの研〉に簡単和紙作りセットがあります。

興味のある方はお問い合わせください。

限定10セット程度、送料別1200円でお頒けできます。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!