新しい年は心もあらたまります。

今年も楽しくお付き合いください。

2026年スタートは、ちょうどメルマガ発信直後です。

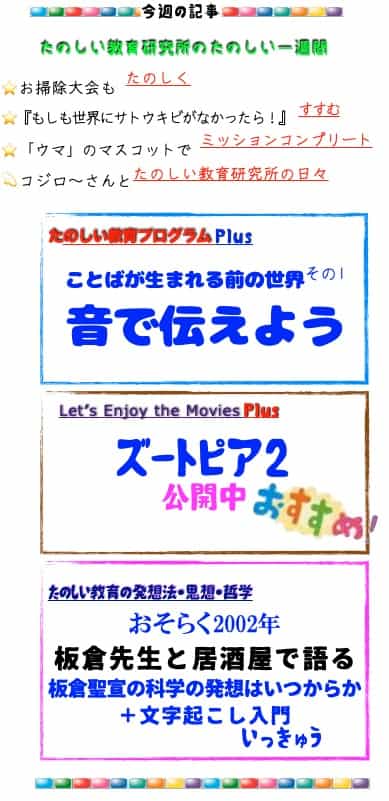

メルマガの記事を紹介します。

今週もたくさんの便りをいただきました、ありがとうございます。 先週、私の計算違いを伝えたメールに「よかったです。今年あと一回読めますね」と返事が届き、とても喜んでいます。

毎回というほどメルマガに便りを送ってくださるAさんのは「毎回楽しく読ませてもらっています」から始まります。今回は「それにしても年始から年末まで毎回こんなに書くことがあることに改めて驚いています」と書いてくれました。

これまで「書く時間が足りない」と感じたことはあっても「書く材料が足りない」と感じたことは一度もありません。「あれも書きたい、これも書きたい」けれど「時間の関係でこれくらい」という執筆の日々です。

さて〈たの研〉の活動は、設立前半の「各地を飛び回ってできるだけ多く人たちにたのしい教育を届ける活動」から〈1人ひとりの笑顔を近くで見ることができる活動〉にシフトして、たのしい教育プログラムの深みが増してきた気がします。

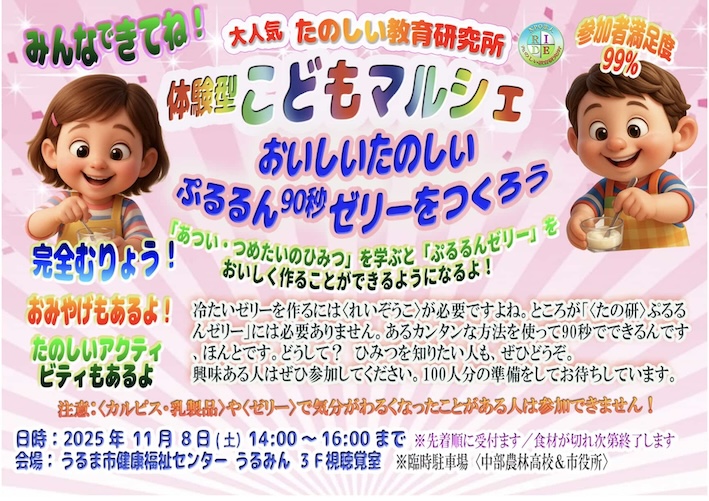

今週おとどけする『ことばが生まれる前の世界① 音で伝えよう』や前回紹介した『もしも世界にサトウキビがなかったら』、『ポップコーンで学ぶ〈爆発〉』『90秒プルルンゼリーで学ぶ 熱い冷たいの秘密』なども、そこからどんどんふくらむ深い内容を伴ったプログラムです。

サトウキビのプログラムはメルマガ読者の皆さんから評価が届き始め、他の『ことばが生まれる前の世界』などは講座を中心にして、すでにたくさんの人たちから満足度100%の評価を得ています。

〈たの研〉の一年ラストの週もたっぷりお楽しみください。

皆さんの中から一人でも、メルマガからさらに学びたいと考えてくれる人が出てくることを今年の楽しみにしたいと思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!