最新メルマガの初めの章〈たのしい教育研究所の1週間〉に書いたコウモリの話に反響が続々届いています、少し紹介しましょう。

「コウモリは哺乳類です」といわれた時のイヤな気持ちが数十年経って氷解

夕方、山の中腹を散歩していたら、コウモリが飛んでいるのをみつけました。

すこし追いかけたら、これまで見たことのないシーンに出会うことができました、これだから野山さんぽはやめられません。

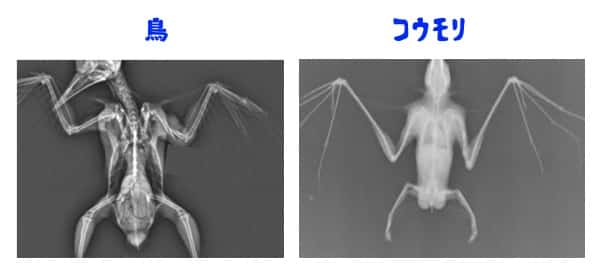

小学校のころ、動物の分類についての説明の中で先生が、マウントをとったかのように「コウモリは鳥類ではなく哺乳類です、羽毛が無いし翼には指の骨があるんです」と話していて、その時の〈違和感〉というかイヤな感じを今も覚えています。きっと「鳥類のように卵で生まれるわけでもありません」と加えていたのかもしれません。

あれだけ似ているんだから鳥の仲間でいいじゃない。 「〈羽毛〉くらいで説明されても、コウモリだって体毛くらいあるでしょ」とか「鳥だって翼に骨があるし」とか考えていたのだと思います。

実際、骨の写真をみても、私にはとても似ているように見えます。この画像で「鳥は鳥類で、コウモリは哺乳類、違う種類だ」だと納得する人もいるのでしょう、でも子どもの頃の私には無理だったでしょう。

これくらい違うなら「違う仲間だ」と納得するけれど…

「キクの花は一つの花ではなくたくさんの花が集まったものだ」とか言われた時にも同じようなことを感じていました。

今でも納得のいくような説明をせず「意外でしょうけどそうなんです」と上から目線のスタイルは好きではありません。だから普通の人たちの認識の過程を大切にする仮説実験授業が大好きになったのでしょう。

※

まえがきが長くなりました。

先日、野山さんぽで出会ったコウモリの動きが気になって撮った動画で長年の違和感が氷解しました。

あの頃、こういうように動きで説明してくれたら、「これは鳥とは違うなぁ」と納得していただろうと思います。

動き方が〈鳥たち〉とぜんぜん違っていて、猿、オランウータン、ナマケモノの動きに似ています、どうでしょうか。

動画を小学生の自分に伝える気持ちで〈たの研〉の動画サイトにUPしました、たの研のオリジナル動画です。

https://youtu.be/IIjhQ_ywZ_o ⇩

動物などの分類を教えるとき、ぜひこの動画を見せてあげてください。

興味ある方は、教育に関心のある方たちに広めていただけたら幸いです。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

あのヌルヌルとしたナメコからも胞子がたくさん出ています。

あのヌルヌルとしたナメコからも胞子がたくさん出ています。