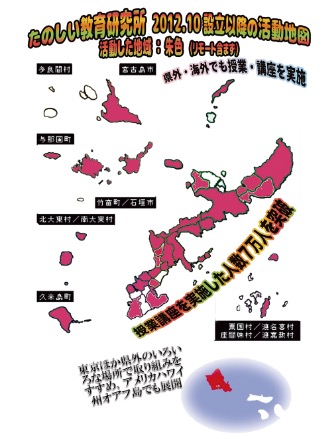

〈たの研〉の活動地図をご覧になったことがあるでしょうか? 赤朱色が、活動した地域です。

沖縄県だけでなく、アメリカ・ハワイ州まで広がっています。実際に授業してきた東京なども入れようと思ったのですけど、図が複雑になるのではぶきました。県外からカウンセリングやSVを受けにくる方たちもいますし、オンラインで参加する方たちもいるのですけど、もちろん入っていません。

大きな資本を持っているわけでもなく、大きなツテ・人脈をもとに活動しているわけでもない〈たの研/たのしい教育研究所〉が、これだけ活動の広がりをみせたのは「あれがダメだこれが悪い」というようなダメ出し(告発)ではなく「具体的でたのしい提案」をもとにしてきたからです。

いろいろな取り組みの中、たくさんの相談を受けています。

その中で気になるのは福祉の取り組みをすすめる側の人たちがもつ「自分(たち)がこんなにがんばっているのに」という意識です。教師にもよくあらわれる心の動きです。でも「がんばればよい」というのなら戦争だって肯定されてしまいます。

福祉はほどこしではなく笑顔の共有です。

〈たの研〉への相談で楽しく充実した福祉活動に向かって動いている方たちが着実に増えてきました。

興味関心のある方はご相談ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!