〈たの研〉への問い合わせを見ていると「こどもマルシェ」への注目関心度が日に日に高まっていることを感じます。

最近も具体的なプログラムを知りたいという要望が届きました。

カラー版のプリントをも数種出来上がっています。

次のバージョンとして作成を初めているのが「爆発」をテーマにした〈ポップコーンづくり〉です。

その中に入れるかどうかセッション中なのが、紙でつくるバージョンです。

学校でこどもたちとたのしんだ様子がレポートにまとまっています。

紙を牛乳パックのように折って、レンジでチン。

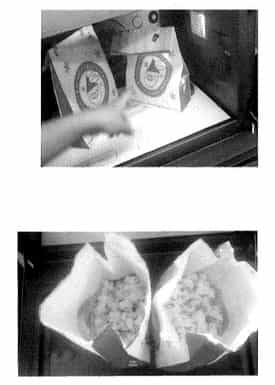

袋に入れてレンジでチン。

大体3分くらいで美味しいカリカリのポップコーンができあがります。

だいぶ以前の写真なうえに顔の全体も写っていないので個人の特定はできないでしょう、とても喜んでいる子どもたちの写真も載せておきます。

プログラムが出来上がったら、このサイトでもお知らせします。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!