先週のメルマガの発想法の章に書いた、私いっきゅうの『投票率』の話を授業にかけました、という便りが届きました。小学校6年生です。子どもたちから「え~」という声も上ったということで、高い評価だったとのことです。

なるほど、授業にも使えるわけですね。

これもたのしい教育プログラムの一つとしてまとめなきゃいけません。

今回は、メルマガのはじめの部分を紹介しましょう。

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

『投票率の話』

2024-06-18

たのしい教育研究所

はじめに(いっきゅう)

今回の沖縄県議選の投票率も、とても考えさせられる結果になりました。私は政治から遠いところに身を置いて〈教育〉の世界で生きていく覚悟をしているのですけど、それは教育を通してよりよい社会、弱い人たちも元気な人たちもみんなが自分の可能性を伸ばして明るく生きていける社会が来てほしいからです。

お金や権力のある人たちのための社会ではなく、普通の人たち、弱い立場の人たちが安心して生きていける社会になってほしいからです。

病気や怪我をすると生活が成り立たたず、我が子の進学を諦めさせなくてはならないような社会ではない、リタイヤ後の心配がない社会です。

そういう社会システムが構築されていくためにはごく普通の人たち、弱い立場の人たちにとっての政治が行われる必要があるでしょう。

人々が政治に関心をもっているかどうかは投票率という数値でしっかり把握することができます。

三年前に3回シリーズで投票率についての見方・考え方を書いたことがあります。

今回は別の視点で書いてみたいと思います。

いっきゅう筆

「若者が選挙にいくようになるには」

担任・親の動きが決定的

2024-06-16

投票率

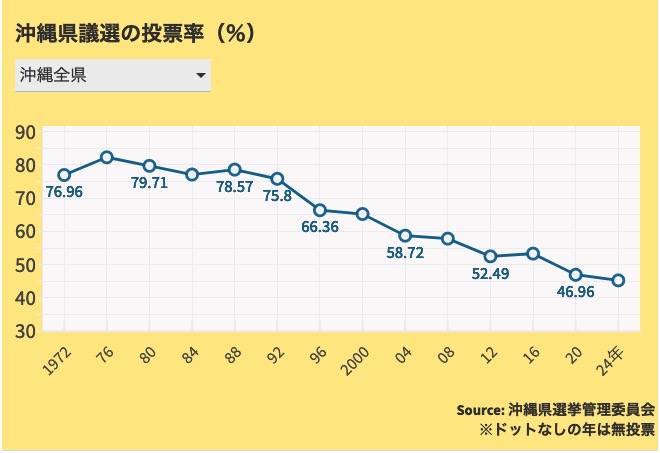

今月2024年6月16日に沖縄県議会選挙がありました、投票率はどうだったでしょう?

これがその結果です。

沖縄県議選、投票率は45.26% 過去最低

全国的にみると?

沖縄県では有権者の半分も投票に行かないのが現状です。

ではその状況は全国的にみてどういう位置付けになるでしょう?

沖縄県の投票率は全国的にみて〈最低ランク〉なのでしょうか、予想してみてください。

順位を的確に当てる必要はありません。47都道府県の真ん中あたりを21~27位くらいとして、沖縄県の投票率は真ん中あたりに位置するのか、それとも後ろの28~47位あたりか、意外にも高い方1~20位あたりかで予想してみましょう。

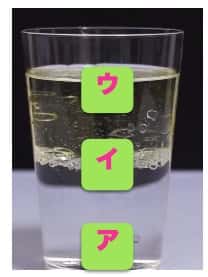

予想

ア.投票率は高い方(1~20位)

イ.中ほどの順位(21~27位)

ウ.投票率は低い方(28~47位)

☆的確に当てたい方⇨( )

どうしてそう予想しましたか?

⇩

⇩

⇩

⇩⇩

⇩

⇩⇩

⇩

⇩

都道府県議会選挙の投票率を高い方から並べてみると

沖縄県の投票率、約45%は全国17位、なかほどに位置する東京の〈42%〉より上のほうに位置しています。

もっとも低い埼玉県の投票率は沖縄県より10%低く〈約35%〉です。

半分以上の人が意思表示をしない、つまりどういう政策を推進しようとする人物なのか、半分以下の人たちの意思表示によって当選したり落選したりする現状は、ごく普通の人たち、弱い立場の人たちを含む全体にとってのよりよい政治が広がっていくこととは程遠い状況だといえるでしょう。

問題はこの低さをどうしたらよいかということです。

サイトではここまでにしましょう。

※

たのしい教育メールマガジンは、おかげさまで全国に読者が広がりつつあります。みなさんも購読しませんか。月1,000円、年間購読費12,000円で受け付けています。

全て、教材費や保険、いろいろな方達へのたのしい教育の普及、一人親家庭への支援などに利用されます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!