前回、環境関係の講座の案内を載せたので、その続きとして書かせていただきます。

今年度がスタートした頃、5月か6月ごろだと思うのですけど、沖縄の南部にある自治体の方から「〈ゴミ削減〉の取り組みで教育面にアプローチしたい、何かよいアイディアがないでしょうか」という相談がありました。

たくさんあります。

数々のアイディアの中から、具体的な話を二つだけさせていただきました。

話した内容は〈たの研〉の情報保護法の観点から書くことはできないのでですけど、その話の中で、相手方が真剣にうなづいたはじめが、

「どこの誰が考えても〈環境保護は大切!〉という結論に至ることが環境保護活動を停滞させている」

という話です、「うん、この方は環境保護活動と真剣に向き合っている」と感じました。

環境保護についての取り組みに、「え~、そうだったのかぁ~、知らなかった」という衝撃はなく、「そうそう、大切なんですよね」ということで大きく心動かされることなくすすんでいく・・・

推進する側は「大切さを知らせることで、きっと運動を進化させることができる」と考えるのですけど、それがなかなかうまく進まない。

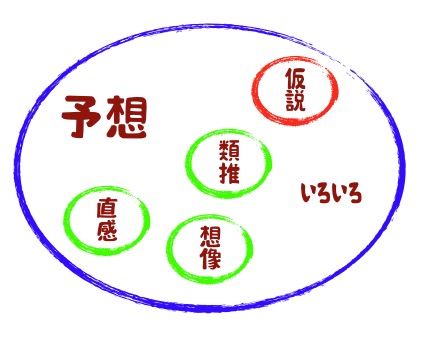

ところで、環境保護が強く叫ばれるようになったのは、今からどのくらい前のことだと思いますか?

10年くらい前でしょうか、いやいや実は5~6年前でしょうか、もしかすると20~30年前からかもしれません。もっと前だったりして・・・

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

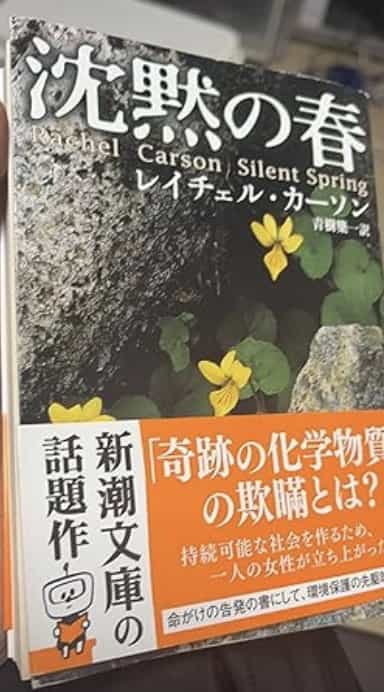

環境保護を世界に強く訴えたのはレイチェル・カーソンの『沈黙の春』だというのが環境保護に携わる多くの人たちの共通認識です。

https://amzn.to/4feqpEt このままでは化学物質の利用が増え、鳥たちの鳴かない沈黙の春がやってくる、という警告を勇気をもって発した先駆者が科学者レイチェル・カーソン(女性)でした。『沈黙の春』は文章も優れた名著です。

このままでは化学物質の利用が増え、鳥たちの鳴かない沈黙の春がやってくる、という警告を勇気をもって発した先駆者が科学者レイチェル・カーソン(女性)でした。『沈黙の春』は文章も優れた名著です。

「出世や権力に左右されやすい男性に比べて、女性は命を守り育てるという本能的なものがしっかりとあるのかもしれない」学生の頃いだいた私の予想は、このカーソンの本を読んだあたりから芽生えてきました。

出版されたのは1962年、今から60年前です。

その頃から環境保護運動はじわじわと広がっていきました。

60年経った今、環境保護はどうでもよいという人は皆無でしょう。行政側はがんばっていろいろな改善をすすめています。

では現時点でも環境保護の意識は高まり、取り組みは地球環境を良くする方向で進んでいるといってよいのでしょうか?

家庭ゴミは減ったけれど、地球の温暖化は進んでいます、つまり実質上の環境保護は全体として進んでいないと言ってよいでしょう。

海洋ゴミの問題も深刻です。

ではこれからの環境保護活動はどうしたらよいのか?

答えははっきりしてると思います。

レイチェルさんの心をそのまま受け継ぎつつ、ギアを一段高くして『たのしい環境教育』にシフトしていくことです。

「そうか、たのしくすればいいのか!」そう考える人もいるでしょう。

考えてみてください、学校で「たのしくしたい」と考えない教師は皆無です。

それなのに、子どもたちの不登校はどんどん増えている。そして教師はどんどんメンタル面で追い詰められて、病休をとっていく。

どうしてか?

楽しくしようと考えても楽しく授業する力がついて来ない。

あるいは「ご飯にフリカケをまぶすように、ちょっとした工夫をすればよい」と甘く考えていてうまくいかない。

「楽しさ」というのは、そのテーマの本質を突き、人の心を動かすものです。

楽しくしようと考えるのは素晴らしい出発点ではあっても、本気でその方法を学んでいかなくては、子どもたちに楽しさを伝えることはできません。

〈たの研〉は設立以前から、楽しさを追求してきたメンバーで研究と実践を重ねてきました、その歴史は40年です。そのポテンシャルと、開発してきた教材プログラムは簡単には凌駕できないでしょう。

環境教育の話に戻りましょう、〈たの研〉の講座などで「たのしい環境保護」をテーマにしていないのは皆無です。

最近の自由研究の講座で大ヒットしたプログラム『キッチン洗剤の除菌・洗浄効果をあげ、使用量は激減させる方法』もその一つです。〈たのしい教育メールマガジン〉で紹介したところ、その簡単な工夫に、多くの方たちが実践してくれています。

キッチン洗剤のコマーシャルでみる「キュッキュ」という音は、この方法で聴くことができます。

各家庭から出るキッチン洗剤の泡が激減するので、川や海の環境にとってよいことは間違いありません。

いずれこのサイトで紹介しましょう。

賢くたのしく優しい子どもたちが増えていくことで、きっと地球環境も良くなります。地球環境が悪くなる一方なら、明るい未来とはいえません。

〈たの研〉は、一緒にたのしく元気に活動をすすめてくれる方たちが1人ずつ増えていくことをたのしみに、今日も元気に活動しています。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!