ある先生から質問がきました、メルマガの読者の一人です。メルマガに『大陸移動説』の授業プログラムを紹介したところ、さっそく子どもたちとたのしんでくれたようで、子どもがこういう疑問を発したということです。

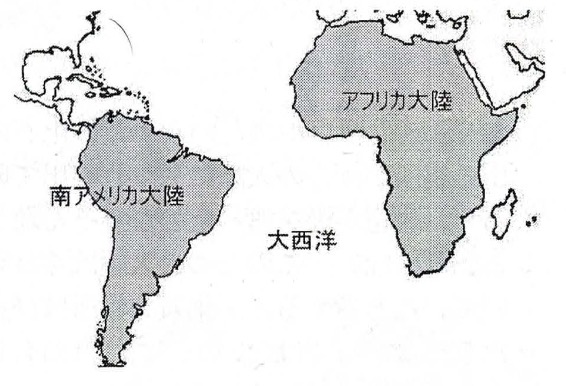

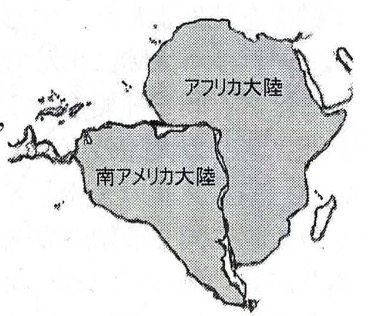

大陸移動説というのはすでに「説/仮説」ではありません。

海底拡大・古地磁気・地震分布・GPS観測など膨大な証拠で科学的に証明され統合された『プレートテクトニクス理論』として確立しています。

さて、授業に感動したある子が

「先生、大陸が動いている、っていうことは沖縄はどうなるの?

沖縄は大陸ではないから動かないの?」

と語ったそうです。

その先生の優れた対応は、すぐに説明しようとせず

「あ、そうだね、先生も調べてみようね」

と答えて待ってもらったところです。

自分でもはっきりしないところを無理に説明しようとするとグダグダになってしまいますから。

みなさんはどう思いますか?

⇩

⇩

⇩

⇩

詳しく書くのはメルマガにゆずるとして、要点を書かせてください。

その先生にはこう伝えました。

はい、もちろん沖縄も動いています。

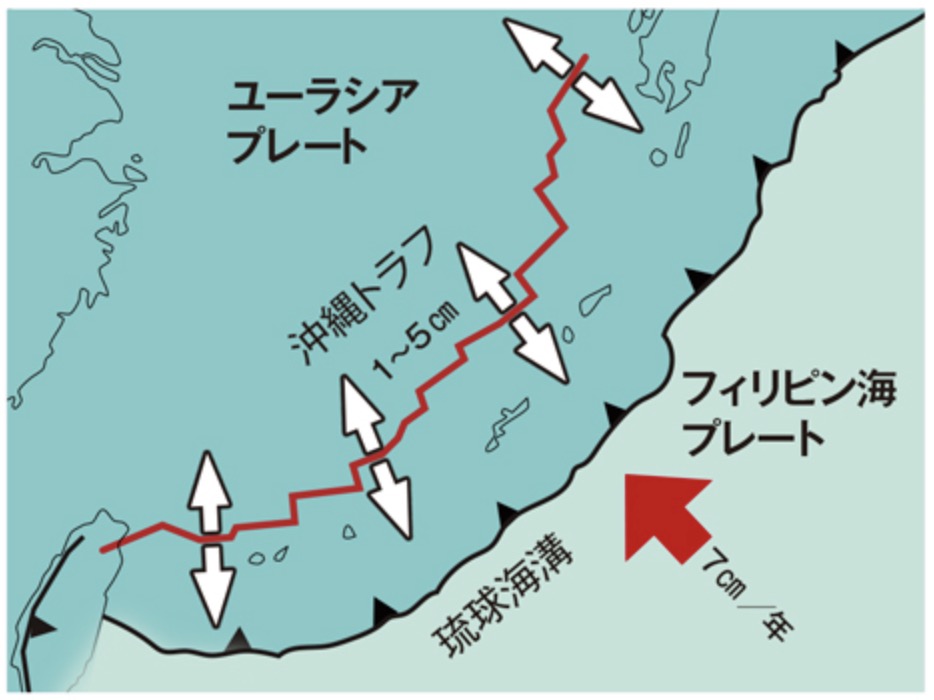

地球の表面はプレートでできていて、沖縄はユーラシアプレート上の琉球弧(りゅうきゅうこ)という帯の上にあります。

その南の海には フィリピン海プレート があって、ユーラシアプレートの下に沈む 琉球海溝 があります。

プレート同士が押し合うため、沖縄の大地そのものが毎年数センチくらいの速さでゆっくり動いています。

https://articles.mapple.net/bk/18491/

地学を苦手とする人も多いようです。地質時代何百万年、何千万年という話をされても、人間のイメージを超えてしまいます。

でも「年に数センチ」ということは、そんなに難しい尺度ではありません。10年で数十センチです。20年あると1mは動くわけです。

100年、1000年、10000年という時の流れの中で、ダイナミックに移動して、沖縄の地形も変わっていくことでしょう。まぁ、生きてみることはできないのですけど。

その意味で、過去の姿を学んで「それが今こうなっている」というダイナミックな動きをイメージして楽しむこともできるでしょう。

少し長くなりました。

〈たの研〉は科学的な質問にも丁寧にお答えさせていただいています。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!