〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉の記事を読んでくださる方たちがどんどん増えてくる中、ある読者の方から「100円レベルから簡単に支援できるようなボタンがあると嬉しいです」というお便りが届きました、心から感謝いたします。

いろいろ調べてみると100円の寄付だと手数料を引くと40円くらいになるというので、150円のボタンからスタートして、200円、400円というように選べるように作成してみました。下のボタンをクリックすると決済サイトにジャンプしPayPalやクレカ決済など幾つかの方法を選ぶことが可能ですます。 ※手数料は〈たの研〉の負担で、寄付金額に上乗せされることはありません

一緒に〈楽しい福祉&教育〉の活動を進めているという気持ちで少額から支援してくださると嬉しいです。

💫 ⭐️ 💫 ⭐️ 💫

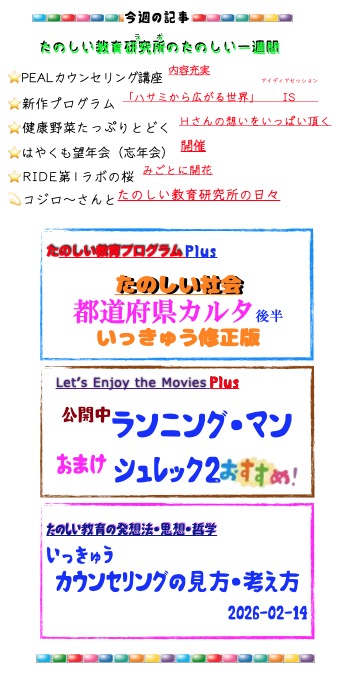

昨日の記事の反響もよく、喜んでいます。今回は最新のメールマガジンの内容を紹介させていただきます。

はじめの章から少し抜粋

⭐️PEALカウンセリング講座 内容充実

PEALカウンセリングは基本原理と4つの流れがハッキリ示されているので、他の流派のように「この語り合いをどこにどのようにすすめていけばよいのだろう?」「相手のいうことに共感して相手の言葉を繰り返しているけれど、この対話はどこに向かっていくのだろう?」と悩むことはありません。

と書くと不思議に感じる方もいるでしょう。 「初めはこうで、次にこういう流れで、その中でこういう確認をしつつ一緒にこうして、ラストはこうです」 というように具体的に示してあげられるのはアドラー心理学を含めて伝統的なカウンセリングには見つからないのです。※アドラーさんは心理療法の開祖といわれるフロイトさんと一緒にカウンセリング研究をすすめていた人物です

伝統的なカウンセリングでも「こんな流れです」という形は示されていても《抽象的》です。

PEALカウンセリング研修に参加できなかった方たちから質問がいくつか届いているので、今回の〈発想法の章〉では久しぶりにカウンセリングの見方・考え方を取り上げたいと思います。

さてPEALカウンセリング研修ではどんどん実技をとりいれています。

少人数なので一人ひとりにしっかり声かけしてあげることができます。その言葉を受けて力が着実に高くなってきました、次回もとてもたのしみです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!