以前「く◯い咲き」という言葉は苦手だという話を書いたと思います。このサイトではなく読者の方に書いた返信だったかもしれません。

植物たちにも個性があって、く◯っているわけではないのです。

さて読者の方からこういう写真がとどきました。

沖縄県中部に住んでいる方からで、散歩の途中に見つけました、とのことです。

これからみなさんの周りの桜をみる時、あるいは庭にあれば、その桜を見るときに、みなさんの周りの一番桜を探すたのしい日々に入ります。

みつけたら送っていただけますか。

桜は一月後半から二月だと思い込んでいると、目の前で咲いている桜の花を見逃してしまいます、「見つかるぞ」と思い込むのがコツですよ(´ー`

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

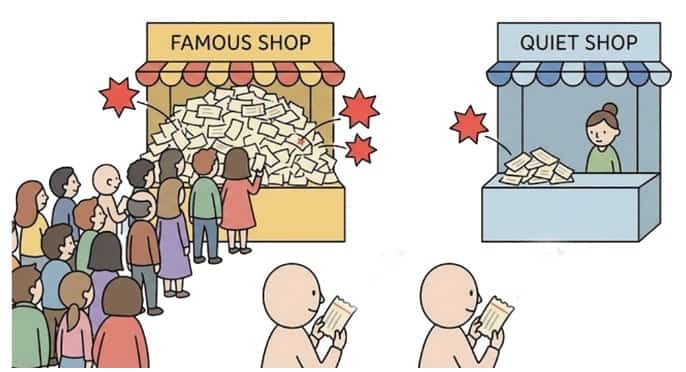

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!