〈たの研〉は福祉と教育に全力を注いでいる組織です。有料の講座や会社・団体からの要請によって得た収入なども福祉活動に還元しています。

いろいろな方たちからの相談にも載っているので興味のある方は気軽にご相談ください。

支援の必要な家庭への手立ては〈こども食堂〉をはじめとして、たくさんの取り組みがあります。

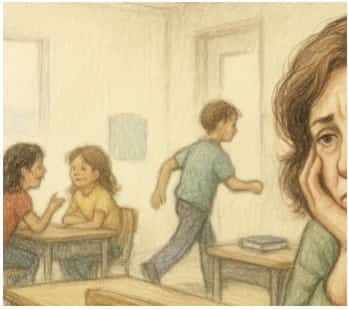

〈たの研〉では支援の必要な家庭の子どもたちほど、質の高い魅力あるたのしい学びの場の提供が必要だと考えています。

今年の夏の講座は参加費をほぼゼロにして、保険料とおみやげ教材費にしました。

これから募集がはじまりますが、ひとり親世帯、ハンディの方たちへの広報をこれまでよりも力をいれていこうと考えています。

毎年、早めに満席になるたのしい講座です。

興味のある方はお問い合わせください。

リーフは来週、公開の予定です、少しお待ちください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!