10日くらい前の『たのしい自由研究まつり』の反響はぞくぞくと届いています。

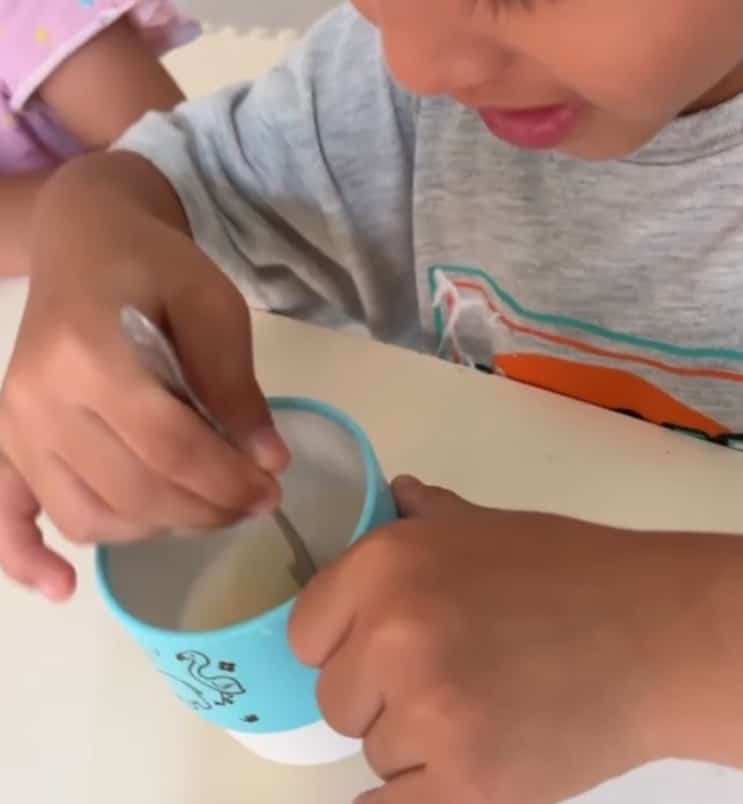

今日は双子ちゃんが楽しんでいる〈90秒ぷるるんゼリー〉の様子が届きました。

動画でとてもたのしそうな声も一緒に入っています!

90秒じゃ冷たくないやつかな?

と考える人もいるかもしれません、いいえ、冷たいプルルンゼリーです。

どうやって?

実に簡単です。

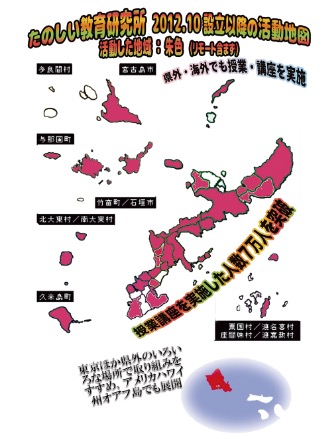

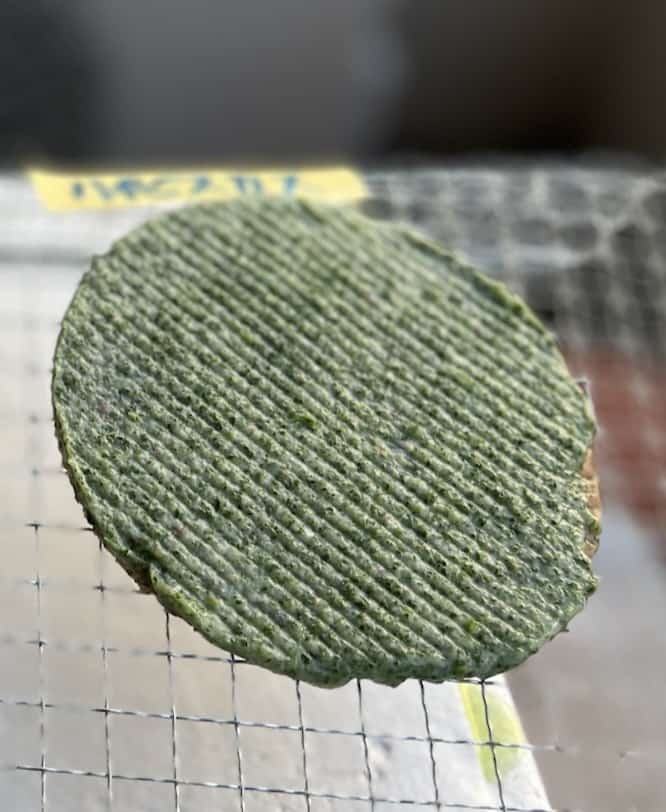

最近、赤い羽根共同募金の支援を受けて作成したプログラム『あつい つめたいのひみつ』に作り方を載せてあります。

欲しい方はお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!