〈たの研〉の楽しい福祉活動・たのしい教育活動の一環で開催している『自由研究まつり』が大好評のうちに終わりました。

100人程度の募集は一週間程度ですぐに埋まり、「キャンセル待ちでもよいのでなんとか」という方たちが増え続け、前日まで「空きはありませんか」という問い合わせてが続くほどでした。

講師のAさんによると、知り合いから「朝、会場で待っていたら入れてもらえる可能性はありますか」という質問もあったとのこと…

これだけ高い期待を傾けていただけるのは、とても嬉しいことです。

※ちなみに、問い合わせの方たちへ案内しているのは「キャンセルが出た場合には、すぐに連絡させていただきます。その時点で、すでに予定が入ってしまい参加できない時には、必ずご連絡ください」というように、担当スタッフが1席も無駄にしないように丁寧に対応しています

はじまりは、たくさんの方たちが、どんな楽しみなんだろう、というような普通の顔をしています。

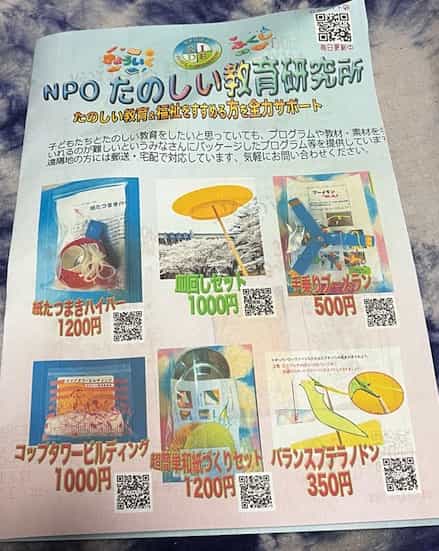

その後複数のプログラムから4つ選んでたのしんでもらいます。

ところがそれぞれのブースに別れてプログラムを受講すると、目がきらめき、笑顔が広がり・笑い声もたくさん聞こえてきます。それは子どもたちだけではありません。この写真にみえように大人も身を乗り出してくれます。

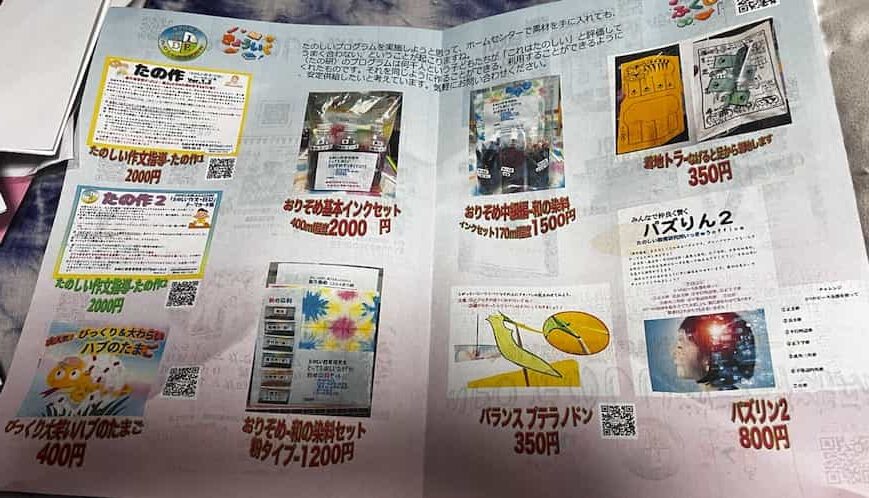

たくさんの楽しいプログラムの中に『おりぞめを楽しもう』がありました。

その参加者の方たちもとても減り上がっていて「おりぞめを二回受けてもいいですか」という相談もきたほどです。

自由研究まつりなので、研究編まで伝えています。

「おりぞめの自由研究」では100均ライトで素敵なランタンをつくるにできることも、伝えています。

するとさっそく帰ってから作ったという写真が届いています。

2つありました、きょうだいなのかもしれません。

夏休みの工作で、これを出したら、多くの人が羨ましがるのではないでしょうか。私は長年、学校の自由研究コンクールの審査員をしてきました。

多くの学校からよせられた作品が審査されます。

そこには、子どもがすすめたとは思えないものがたくさんありました。

以前書いたかもしれません、カルト(オカルト)的なものもあります。水に「ありがとう」と書いておくと、中に入れたものが腐らない、という研究です。写真をとって長期の観察記録をとまめてありました。

そういう間違った研究を続けなくてはいけない子どもは苦しかったんじゃないかなぁ~

自由研究コンクールにはその学校の担任、あるいは理科の選伊勢のコメントが必須です。「どうして、子どもに理科の真理を伝えずに、そのまま提出したのだろう」と疑問を持っていたので、丁寧に読んでみました。

すると「水は言葉を理解する」という研究を強く褒め、高く評価する言葉が添えられていました。

しかし水が言葉を理解する、というのは全く科学的ではありません、非科学、オカルトです。

それは小学生の実験でもはっきりわかるはずです。

なのに・・・

その子は、もう大人でしょう。そういう間違った研究を続けなくてはいけない子どもは苦しかったんじゃないかなぁ~

〈たの研〉の「原子論」にもとづいた楽しい研究をしていたらきっとカルトから立ち直っていることでしょう、それを願っています。

今回のプログラムでも原子論に基づいた高度で楽しい内容を、たくさん提供しています。そういう子どもたち大人たちも〈たの研〉の講座で、本物の科学をたのしく学ぶことができるでしょう。本物の科学をプログラムすると小学校一年生から生き生きと学ぶことができます。「あついつめたいのひみつ」を受けた人たちは中学高校生、大人、学校の先生よりも、そのことについて深い真理を学んでいます。眼に見えるように科学の原理を学ぶことができます。

次回の一般向けの講座はまだ決定していませんが、このサイトを見ていただければと思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!