週一回発行している〈たのしい教育メールマガジン〉も686号を数えるまでになりました。春には700号の大台に入ります。

メルマガはどんどん充実し、読者の皆さんからの嬉しい反響も増え続けています。

〈たの研〉の活動の応援として購読手続きしてくれると嬉しいです。

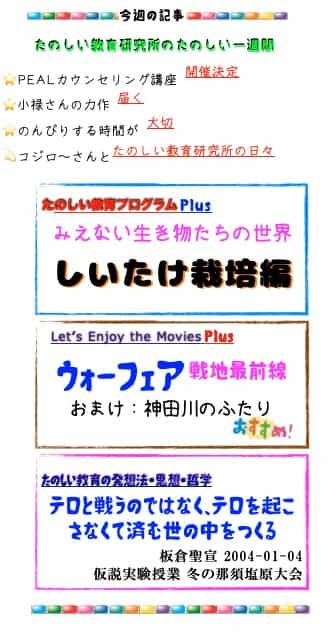

今週の記事は以下の通りです。

「はじめに」にこう記しました。

読者のみなさんからの便りを嬉しく読んでいます、感謝の気持ちをこの誌面で伝えさせてください。

「仮説実験授業の大会って豪華なところでやっているんですね」という話から「A.I.の話が心にしみました」という話まで全て丁寧に読んでいます。 その声に応える気持ちを誌面の充実に傾けています、心をこめてお届けいたします。

寒い日々です、今週も楽しくいきましょう!

沖縄よりずっと寒い処に住んでいる、このサイトの読者のみなさんも多いことでしょう。

春がくるのをたのしみにしつつ、寒い日々も充実させていきましょう。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!