〈たの研〉のたのしいクリスマスプレゼント、『親子(小学生以上)でたのしめるワークショップ』を企画しました。もちろん大人だけの参加も大歓迎です。

『たのしい教育Enjoy-Cafe』は月一度開催されている楽しいワークショップです、今回はそのスペシャルバージョン、12/21(日)の午後、うるま市ゆらてくで開催します。

〈たの研〉の講座は受講者満足度99%で、満席でキャンセル待ち受付となる場合も多いので早めの申し込みをおすすめします。初めての方も気軽にお申し込みください。

🪅たのしい教育研究所とは・・・たのしいい教育の第一人者いっきゅう先生が魅力と実力ある先生たちと協力して2012年に設立したNPO。国や県、教育委員会・自治体等と連携し、ハンディのある子どもたちや経済支援の必要な家庭の子どもたち、その他多くの子どもたち、大人、先生たちが、自分の可能性を笑顔で伸ばしていく『たのしい教育』を展開。これまでのべ8万人以上に授業等を実施、高い受講満足度評価を得ている。無料教育相談、こどもマルシェほか、これまでの形にとらわれない新しい福祉活動を積極的に展開中。

リーフはラフ版ですが期日など基本的な部分はそのままです。

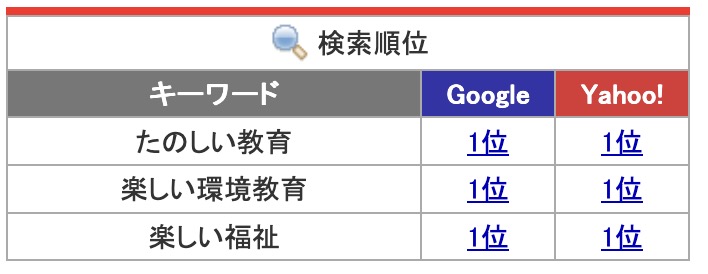

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

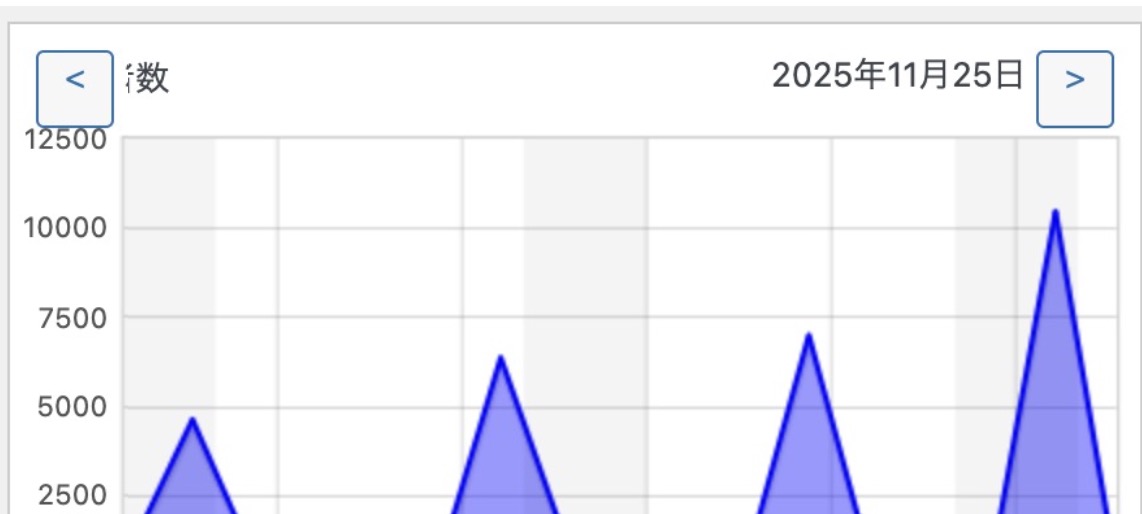

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!