〈たの研/たのしい教育研究所〉の活動を高く評価し活動を支援してくださっている企業・団体・個人の皆さんに感謝と敬意を込めて紹介させていただきます。※個人からの寄付金も数々ありますが「掲載希望」の方のみとさせていただきます

⭐️ 株式会社「丸紅」

⭐️赤い羽根共同募金

⭐️沖縄ろうきん

⭐️那覇成果物卸商事業協同組合

⭐️もの工房

⭐️沖縄銀行

⭐️沖縄海邦銀行

⭐️琉球銀行

〈たの研/たのしい教育研究所〉の活動を高く評価し活動を支援してくださっている企業・団体・個人の皆さんに感謝と敬意を込めて紹介させていただきます。※個人からの寄付金も数々ありますが「掲載希望」の方のみとさせていただきます

⭐️ 株式会社「丸紅」

⭐️赤い羽根共同募金

⭐️沖縄ろうきん

⭐️那覇成果物卸商事業協同組合

⭐️もの工房

⭐️沖縄銀行

⭐️沖縄海邦銀行

⭐️琉球銀行

「楽しい福祉&教育」は〈たの研〉のテーマです。

これまでも、東北大地震の復興作業に何度も足を運びボランティア活動してきました。

能登半島の震災の時には石川県の「ボランティアは来ないでください」というキャンペーンを目にして思うところあって直接行くことはありませんでしたが、その後たくさん募金をしてきました。

街頭の募金活動を目にするとたいてい募金するようにしています。

〈たの研〉の経理処理は不正が入らないつよい縛りがあって、募金一つでも理事会の確認が必要です。そういうことをする時間はないので、ほぼわたし個人の財布から出しています。

以前、ニュースになったように「怪しい募金」もありますから「被災地の人たちへ」というキャッチフレーズに簡単に乗ってはいけません。

足腰がしっかりしている組織団体は安心です、たとえば「赤い羽根共同募金」です。

実は〈たの研〉の活動も、とてもお世話になっています。

これは〈たの研〉の講座・ワークショップでさくら先生がたのしいプログラムを実施している時の一枚です。

〈たの研〉の講座などではオープニング、エンディングで支援してくださっている組織団体の名前をあげるだけでなく、こうやって会場にも直接、掲示しています。

たくさんの人たちの可能性と笑顔を広げていく〈たのしい教育活動〉も、赤い羽根共同募金会が強く支援して下さっています。

つまり、みなさんが街頭で募金するその大切なお金の一部は、こうやって〈たの研〉の活動にも反映されていくわけです。

年末、いろいろなところで目にしたら、ぜひみなさんも一緒に協力しませんか。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

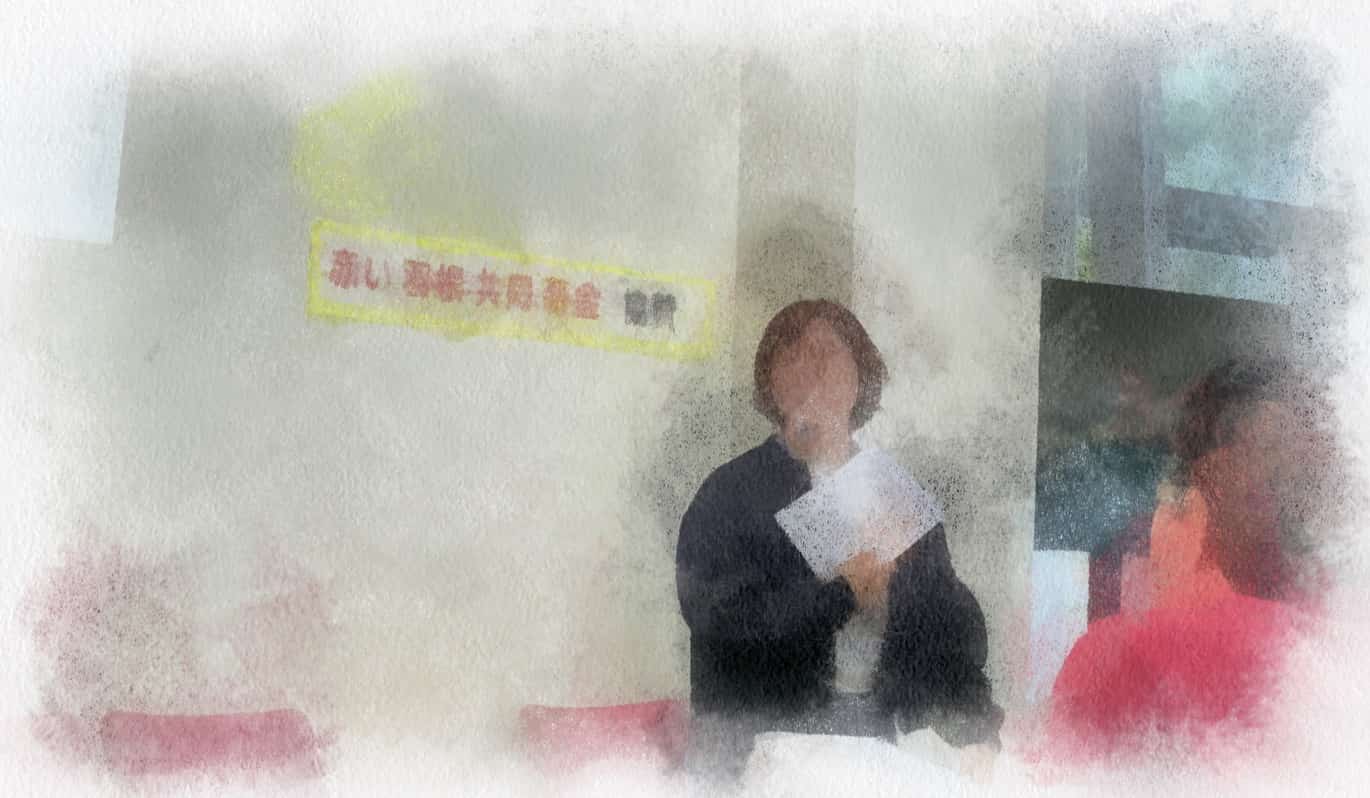

公式サイトの次号を執筆しています、二週前に書いた『乳酸菌飲料の菌を増やしてヨーグルト』の記事の反響がよく、先週も今週もいくつかお便りが届いています。

これは先週号に書いた「キンの取引き ※キン=乳酸菌」という記事です。

前回お届けしたいろいろな乳酸菌飲料の菌を培養してヨーグルトで味わう活動はどんどん広がっていって、その菌を取引するようになりました。

といっても物々交換です。

これは〈たの研〉で毎日いろいろな乳酸菌でヨーグルトづくりをしている様子です。

これは読者のAさんが自宅で培養した乳酸菌です。

これを交換しあって美味しく健康的に味わう活動が「きんの取引き」です。

みなさんも加わりませんか。

5%の乳酸菌を牛乳にまぜて45℃に温めて保温するだけで美味しいヨーグルトが出来上がります、詳しくは前号をご覧ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

冒頭(タイトル)についての質問がきたわけではありません。とはいえ〈たの研〉に届く質問やご意見を寄せてくださる方の多くは〈熱意派〉か〈たのしさ派〉に分かれるのではないかという気がしています。

私の組織の名称は『たのしい教育研究所』で〈熱意たっぷり研究所〉ではありません、でもメンバーの熱意は他の組織・団体よりかなり高いものがあります。

話は変わるように感じるかもしれません、でもつながるのでお付き合いください。

〈たの研〉にには、例えば「こども食堂を以前のように活性化したい」というような相談がいくつもきます。

直接の相談もあります、メールなどによる相談もあります。

そこから伝わる熱意には本当に頭が下がります。

その熱意を楽しさに傾けるのがアドバイスの極意です。

なぜか?

たのしさ優先で活動していくと広がっていくからです。周りの人たちを笑顔にしていく中で、ますますたのしく、熱心になっていきます。

「そうか、たのしくしたらよいのか!」と簡単に考えてもうまくいきません、楽しさには本気の知恵と元気が必要で、本当のスタートはそこからです。

いろいろな相談に応えて〈たの研〉が出した有力なアイディアの一つが『こどもマルシェ』です。

先日も「近々体験したいです」というメールが届きました。

12月の講座(前回の記事)が済んだら企画したいと考えています。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

Google広告