寒さのピークの今日この頃は、「寒さの厳しさがこれから和らいでいく頃」、ちょうど太陰暦の立春(りっしゅん)にあたります。季節が生活の基本だった頃から大事にしてきた暦が〈太陰暦〉です。

「これからやっと暖かくなる」という日々、立春は、太陰暦の新しい年の始まり、「元日」と重なります。

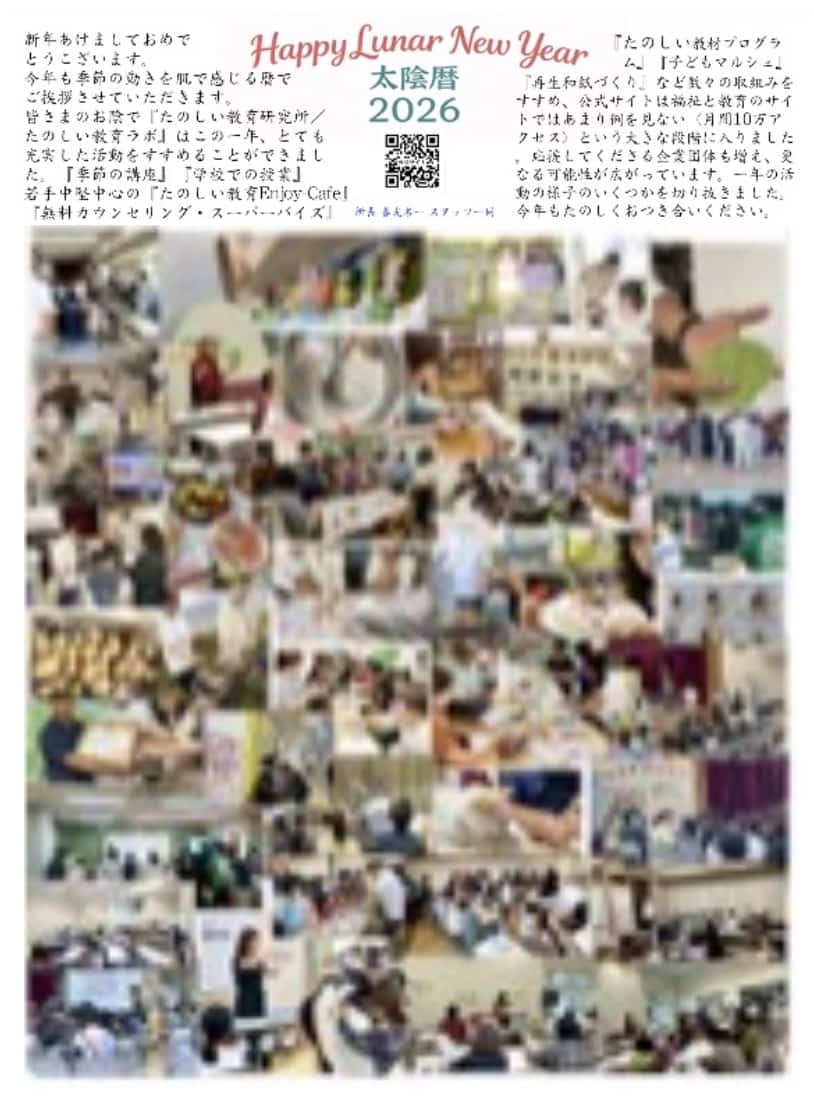

私いっきゅうはずいぶん前から近しい人たちに太陰暦で年賀状をおくってきました、〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉でもそれを引き継いでいます。

一年のたのしさを伝えるためにはハガキサイズでは全く足りないのでA4サイズの年賀状に「新年あけましておめでとうございます。今年も季節のうごきを肌で感じる暦でご挨拶させていただきます」と書き、いろいろな活動の様子を載せていきます。あまりにも小さい画像だと見えなくて、見えるようにすると1/10も選べない、ということでいろいろ研究しているところです。※サイトではあえて画像をぼかしています

年賀状を送る人たちは激減したそうです。

そんな中〈たの研〉を強く応援してくださっているみなさん、お世話になったみなさんに届けています。

このサイトの読者の皆さんにも、心を込めてこのページで新年のお礼をさせていただきます。

皆さんのおかげで〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉は着実に活動を広げることができました。

季節を肌で感じる太陰暦(ムーンカレンダー)でお礼のご挨拶をさせていただきます。

今年もよろしくお願いいたします。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!