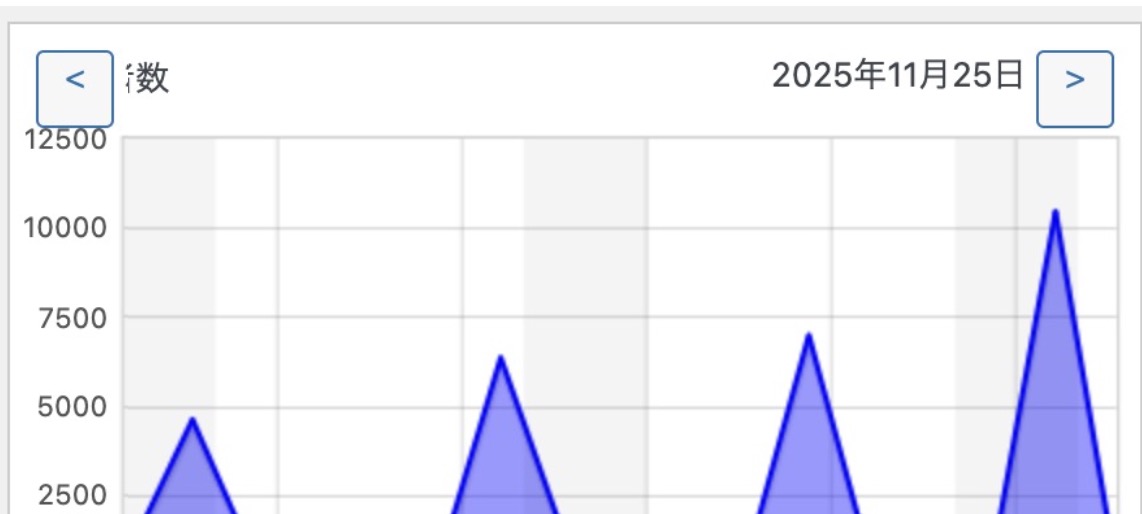

教育&福祉という地味なテーマで書き続けているこのサイトの記念の1日か刻まれました、『1日1万アクセス突破』の日です。

何日か前に、その胎動を記した記事がこれです⇩

読者のみなさんのおかげであることは、間違いありません。心から感謝の気持ちをお伝えいたします、「ありがとうございます」。

サイトを立ち上げて書き始めた頃、1日10アクセスを越しただけで大喜びしていました。その頃からみると〈1日1万アクセス〉は夢のさらに夢くらい果てしない数値です。

ちなみに「うちに任せたらアクセス数を上げますよ、月額いくらいくらです」というような案内が〈たの研〉にも届きます。それに乗る人たちもいることは、人気ランキングにポッと出てきて、いつの間にか消えていくサイトがたくさんあることからもわかります。

きっとたくさんのパソコンを使って意味のないアクセスを繰り返して物理的に数値をあげるのでしょう。

契約を終えるとその数値はみるみる下降していくわけです、そういう虚構の力に頼ってはいけません。

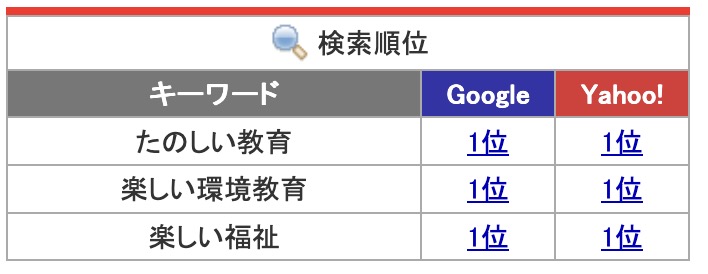

当然のように「たのしい教育」でも検索順位トップです。

「楽しい環境教育」でも「楽しい福祉」でもトップです。

きっと他でもいろいろな検索ワードで上位に出ているでしょう。

とはいえ、夢は『1日〈平均〉10,000アクセス突破』です。

これからも楽しく読んでいただける誌面づくりに力を入れていきます、ご意見ご要望、送っていただければ幸いです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!