熱とは何か? それは人間が長い歴史をかけて向き合ってきたテーマでした。最近作成した『あつい つめたい の ひみつ』で熱の本質をとりあげ、小学校の低学年の子どもたちや特別支援学級の子どもたちが本格的な熱の科学をたのしく学んでくれています。

25~30分あればたのしめるように作成したので、そこでとりげることができなかった面白い話がたくさんあります、一つ紹介しましょう。

ラボアジェ(ラヴォアジェ)という超一流の科学者がいます、「科学の父」と呼ばれることもある人物です。以前、巨大レンズでダイアモンドを解(と)かす実験を紹介しました、それもラボアジェ(ラヴォアジェ)です。彼は『質量保存の法則』という科学の基本中の基本の法則を明らかにして、原子論の正しさを決定づけた偉人です。

wikipediaに感謝して引用

そのラボアジェ(ラヴォアジェ)も「あつい つめたい」については間違った予想を立てていました。

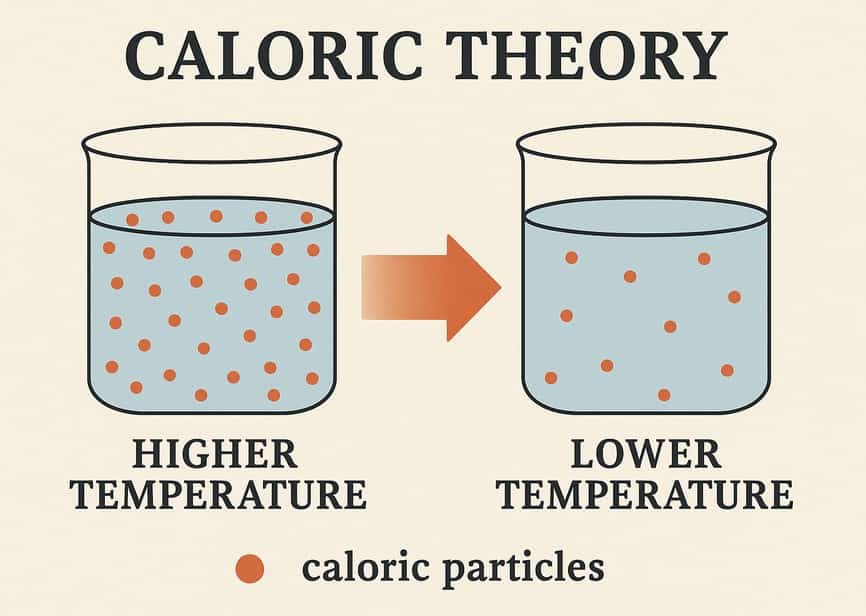

ラボアジェは自然界には《カロリック:熱の素》があり、カロリックが多いと熱く、少ないと冷たくなると考えたのです。

カロリックが増えていく(左)と熱くなり、カロリックが減っていく(右)と冷たくなっていく

ではいったい、熱くなる冷たくなるというのはどういうことなのか?

大人でも簡単には答えることができません。

どころか、大学生や理科の先生にも難しい質問で、実際「やけどする」とか「汗をかく」というように《あつくなったらどうなるか》という現象を説明する人がほとんどです。※ここ2ヶ月くらいで100名くらいの人たちに聞いた結果

『あついつめたいのひみつ』は「熱というは原子や分子の振動によって生まれる」という熱力学の本質をとりあげています。本質的な内容は子どもたちにも大人にも歓迎されています。

このことから「何だ、ラヴォアジェも大したことないな」と考えるはもったい無いことです。

ラヴォアジェ(ラボアジェ)の話に戻りましょう。

たのしい教育が子どもたちにも伝えているのは『間違った予想も重要だ』ということです。

周りの人たち、後の人たちが

「本当にそうなのか? もしそうだとすると、こうなるはずなのに、ならないぞ」

と考え、新しい予想をもとに実験して、新しい発見が生まれるからです。

科学というのはそうやって進歩してきました。

そしてその方法でのみ、進歩し続けます。

それと同時に「予想⇨実験⇨予想通りに行かない(間違い)⇨新たな予想⇨実験⇨ 」という過程は、とても楽しいということをたくさんの人たちに伝えていきたいと思います。

たとえばラヴォアジェ(ラボアジェ)の「予想の間違い」も科学の進歩・人間社会の進歩にとって、大切なステップだったということです。

そして「熱の正体」を明らかにしていく過程は、それを追求していく者たちにとってワクワクするくらいたのしい過程だったということです。

ミステリー小説は楽しい、サスペンス映画も楽しい、でも科学上のミステリーは、小説や映画が描くどんでん返しを遥かに超えた謎を明らかにしてくれます。

「そうか、幽霊なんて存在しなかったのか~」とか「なにぃ、50mlのアルコールと50mlの水を足しても100mlにならないだと~」など、たまらない謎を明らかにしてくれます。

〈たの研〉では福祉の場でも一級の内容を提供して、たくさんの方たちの可能性を笑顔で伸ばし続けています。一緒に活動してくれるみなさんを募集しています。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!