〈たの研〉の活動が高く評価され、沖縄県パチンコ・スロット共同組合から助成金が決まりました。

〈たの研〉の活動は参加費無料の活動や、有料でも「申し出ていただければ無料」が基本なので、寄付や助成金などがあればあるほどたくさんの笑顔が広がります。

通知書には嬉しい言葉が綴られていました。

2025 年度「パチンコ・スロット助成金」決定通知と 贈呈式のご案内

NPO法人たのしい教育研究所 ◯◯◯さま

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

(中略)

貴団体の事業を社会的必要性、波及性、地域とのつながりなどを基準として、特に優れた活動と認定し、助成金を贈呈することを決定しました。

つきましては、下記のとおり、助成金の贈呈式を行いますので…

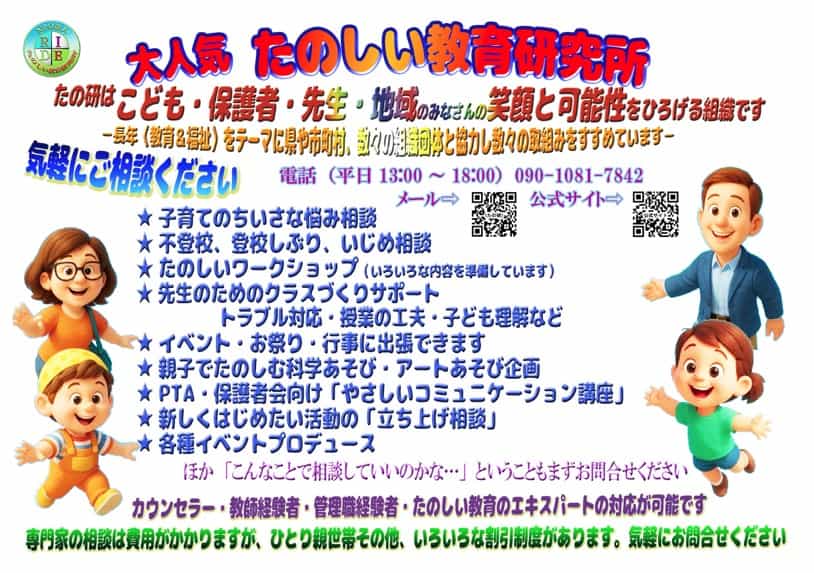

協会から託される資金で、たくさんの子ども、保護者、先生たちの笑顔を増やしていきたいと思います。

贈呈式では、活動紹介や交流の時間も設けられているそうです。支えてくださる方たちの前で、これまでの歩みと、未来に向けた思いをしっかり伝えてきます。

〈たの研〉の活動は、子どもたちや保護者、先生の不安に寄り添い、一歩ずつ課題を解決していく取り組みもあります。助成金をしっかりと生かしながら、今まで以上に社会の中へ「たのしい教育」を届けていきたいと考えています。

引き続き、どうぞ応援よろしくお願いいたします。

読者の皆さんが「このサイト、いいよ」と周りの人たちに伝えてくれることも、大きな応援です。

一人が四人に広げて下さることでブレイクスルーが起こると思います。ぜひご協力ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!