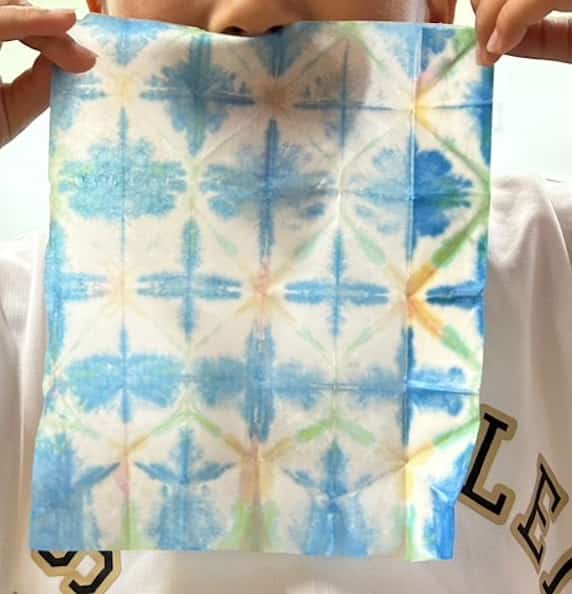

〈たの研〉でいろいろなプログラムを学んでいるA先生から、離島で子どもたちと楽しんでいる様子が届きました。

おりぞめをたのしんで、オリジナルうちわづくりにも挑戦したとのこと。

面白いデザインがたくさんできあがっていて、子どもたちも自慢気です。

おりぞめでうちわをかざります。

花火や文字をデザインした子もいます。

たのしい教育プログラムは、つらい授業に耐えてもらうために、時々息抜きで取り入れるものではありません。

たのしい教育プログラムそのものに深い価値があり、そこから子どもたちの可能性がどんどん伸びていきます。

おりぞめを学びたい方は、〈たの研〉にお問い合わせください。

何も持たずにきていただいてもたのしめるように準備してワークショップを開催することができます。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!