おかげさまで〈たのしい教育メールマガジン〉は毎週好評で、沖縄を超えていろいろなところへ読者を広げています。〈たのしい教育ラボ/たの研〉を応援して下さっている企業・団体のみなさんに加えて、個人個人の支えは楽しい福祉&教育の大きな推進力です。

さて今週のメルマガへの反響もいろいろ届いています、もっとも熱い言葉が届いたのは「発想法の章」に書いた『経済には独自の法則があって、大きな力でも太刀打ちできない』という話です。

板倉聖宣(科学よみもの作家/たのしい教育研究所 初期から支援者/仮説実験授業研究会初代代表/元文科省教育研究所室長/元日本科学史学会会長)先生の『おかねと社会/仮説社』という本のあとがきをテーマに書いた話です。

仮説社では在庫切れのようで、アマゾンで古本が入手できます。送料込みで400円代ですから、買って置いて損はないと思います⇨ https://amzn.to/4scjamW

常々、板倉聖宣のものの見方・考え方でもっと注目してほしいと考えているのが「簡単ではないが、歴史の中にはいろいろな取組みの実験結果が見つかる」という歴史論です。

常々、板倉聖宣のものの見方・考え方でもっと注目してほしいと考えているのが「簡単ではないが、歴史の中にはいろいろな取組みの実験結果が見つかる」という歴史論です。

社会の科学の授業書『おかねと社会/仮説社』のあとがきを紹介させていただきます。

板倉

日本のおかねの歴史には、多くの人々の興味の対象となりうるような話題がまだいくつも残っています。

たとえば「古代の天皇政府が新銭の価値を旧銭の10倍ときめた」というのは、じつは天皇政府の独創ではなくて、中国(唐)の政府をまねたものにすぎません。

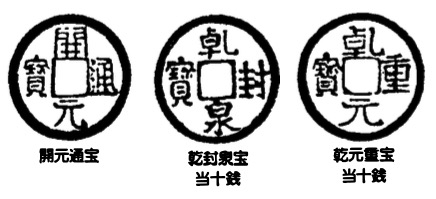

唐の政府は「開元通宝」を作ってから45年後の666年に「乾封泉宝」という文字の入ったコインを作りましたが、そのとき「新銭を旧銭の10枚分として流通させる」と命令して失敗し、1年のうちに新銭を廃止しているのです。

また758~9年になって「乾元重宝」という二種類の大型コインを作って、それを「旧銭の10倍、および50倍に流通させる」と宣言しているのです。

日本の政府が「和同開珎」以外最初の新銭を作って、それを「旧銭の10枚分のものとして流通させる」と宣告したのは760年のことです。つまり、中国で「当十」「当五十」(ふつうのコインの10または50枚分に当てる)の大銭が発行されてから1~2年しかたっていないのです。これをみると、当時の日本の政府はじつによく中国の政府のやり方を見習っていたことがわかります。

しかし日本の天皇政府の方が、唐の政府よりもずっと欲張りで無茶でした。唐では666年「乾封泉宝当十銭」を発行したとき、その新銭は旧銭と同じくらいの大きさしかなかったのが失敗したと考えたのでしょう。今度は「開元通宝」よりかなり大きいコインを作ってそれを当十銭としたのです。

それに当時の唐の国では「安禄山の反乱」という大事件(755~76年)がおきていて国家財政が火の車でした。そこでやむなくコイン改鋳をしたのです。

唐の国では、このとき物価が一挙にあがって「餓死するものが道に相枕す」という状態になった(『旧唐書(食貨志)』)といいます。

それでコインの偽造がはやり、経済が大混乱して結局2~3年後には新銭も旧銭と同じ一文として流通させることになるのです。

これに懲りてか、唐の国ではその後二度とそういうことをすることがありませんでした。

ところが日本の古代の天皇政府は、とくべつな非常時でもないのに、はじめは新銭の大きさを旧銭よりもほんの少し大きめにして(のちにはむしろ悪くして)「新銭はこれまでのおかねの10枚分として流通させる」というおふれを何回も度重ねているのです。

これでは政府がいくらコインを発行しても、人々がそれを使いたがらないのはあたりまえです。中央の政府自身が経済の法則をぶちこわしているのです。

ところが歴史の教科書などには「古代の政府は、708年以来何度も貨幣を発行したが、そのころの日本の社会はまだ貨幣を使いこなすほどに経済活動がすすんでいなかったので、貨幣がひろく流通するに至らなかった」などと書いてあります。

しかしこれは「当時もそれなりに経済活動が活発だったかも知れないのに、政府が自分の利益ばかり考えたズルイ貨幣政策を実行したので、人々はそれに抵抗したから貨幣経済が発達しなかった」とも考えられるのです。

だからこそ天皇政府の力がよわくなると共に、日本でも貨幣経済が普及するようになったのです。

〈たのしい教育ラボ/たの研〉を強く応援してくださる企業は、力でどうにかしようということでなく、経済の独自の法則をしっかりつかんで伸びてきたに違いありません。

それはいろいろな人たちの笑顔を伸ばしていく法則なのだとおもいます。

① 一記事につき数回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

④ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

⭐️読者の方からの声で〈たの研/たのしい教育ラボ〉の活動を応援するための少額応援金ボタンを作成いたしました🟢ボトル一本分の費用で応援できます。支払いはクレカ・paypal 他いろいろな方法が可能です💫支援してくださった額を何十倍の価値に変えてこども・先生・保護者・おばあちゃん、おじいちゃん・一般の方たちの笑顔と可能性を高める活動のみに利用させていただきます※数量選択で300円などの支援も可能です