沖縄にも寒い風が吹いています。

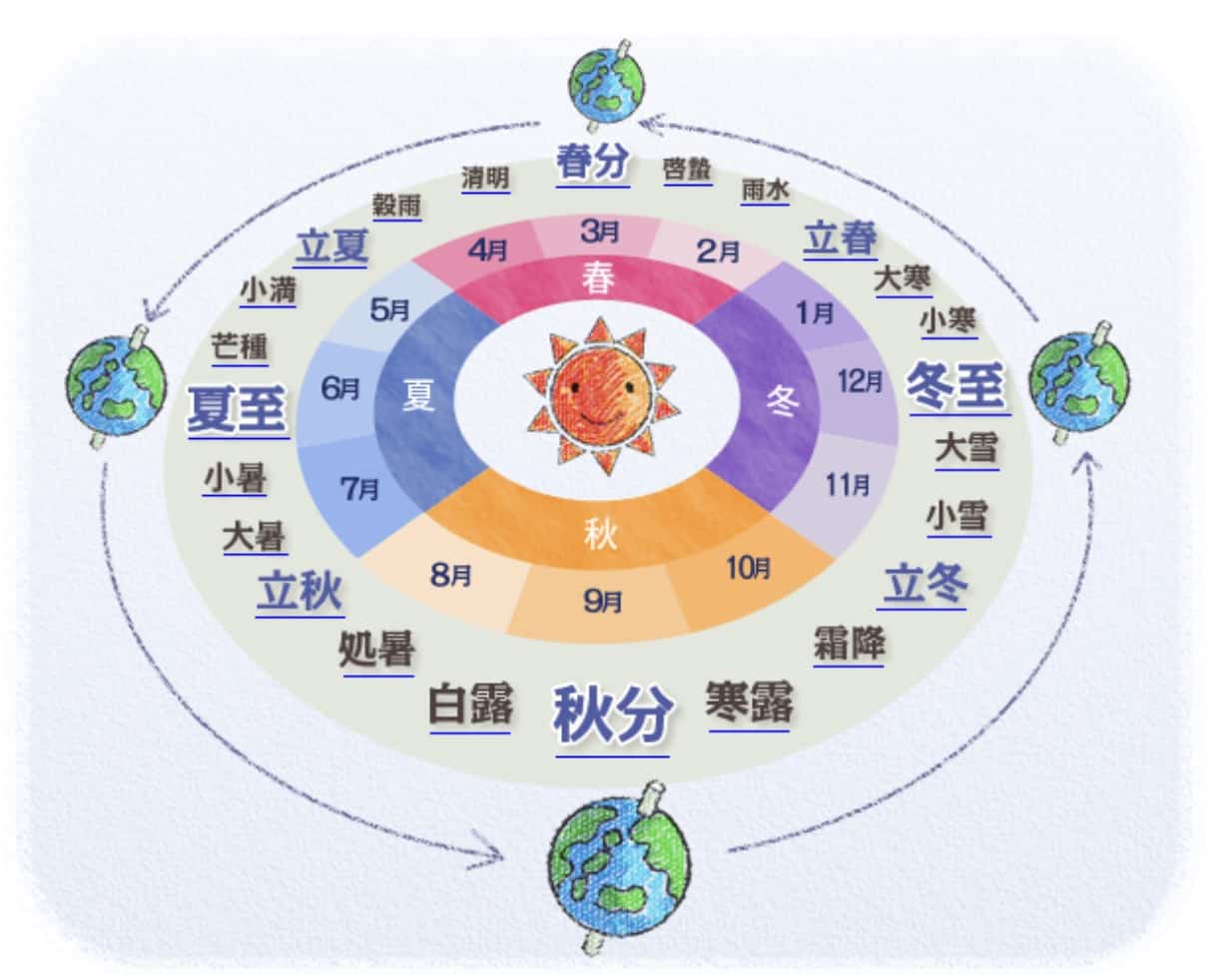

二十四節気をみると「霜降(そうこう)」、寒い霜が降りてくる日々です。

もともと中国の黄河下流(中国北部)の人たちの〈季節感〉を一般化したものなので、沖縄の季節のうつろいとは大きくずれてしまいます。

中国の黄河下流では、この頃、霜が降りてくるそうです。

日本は南北に長いので、北海道は霜どころか雪どころか大雪が降っています。

(2025-10-29読売新聞)

沖縄では一年を通して霜が降りるほど気温が低下することはありません。

とはいえ、二十四節気はそれぞれの地域の季節感にローカライズさせて、利用することができます。

沖縄では、裸足で床をあるく時の冷たさを感じ始める日々が〈霜降〉ということでしょう。

これから短い秋がきます。

アウトドアのたのしみが増えていく季節です。本を一冊もってアウトドアで読むのもおすすめの過ごし方です。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!