最新メルマガの概要をお届けいたします。

メルマガは〈たの研〉への支援金を一定額(12,000円以上)振り込んでくださったみなさんに年間でお届けしています。

ご希望の方はお問い合わせください。

はじめに

先日、読者の方から旅先の写真が届きました。

朝早い散歩で見つけた凍りついた葉が解けて水滴にかわっていく時の様子です。

季節のうつろいそれぞれの美しさが心を打ちます。

もう一つ読者の方からのエピソードを…

「〈病は気から〉は〈病は心から〉ではない」という《発想法》の話をうけて、こう綴られていました。

「小さい頃から病を患うことが多かったので〈病は気から〉〈心の持ちようで病気ははねのけられる〉という言葉を幾度かあびせられました。 悔しくてないたときもありました。 その言葉が間違っているとわかるのは病気を貰った人だけだと思っていました…」 ※続きは略します

仮説実験授業の夏の大会で練りあげた授業プランと実験セットを送ってくださった古くからの読者の方もいます。

いろいろな便りを読ませていただきながら、メルマガを綴るたのしさをますます感じています。

今週もお楽しみください。

読者のみなさんから「毎週毎週本当にたくさんの活動をすすめていてすごいですね」という便りが届くことがあります。そのたびに小次郎さんの章を省いて3つしかお知らせしていないことが気になっていました。

書いているといくらでも出てくるのでキリがなく、メルマガが終わらないので4つに絞ったわけです。

今回は少し多めに書かせていただきます。

毎週たくさんの活動をメンバみんなで楽しくすすめている様子をご覧くだい。

※順番は重要度とは関係ありません

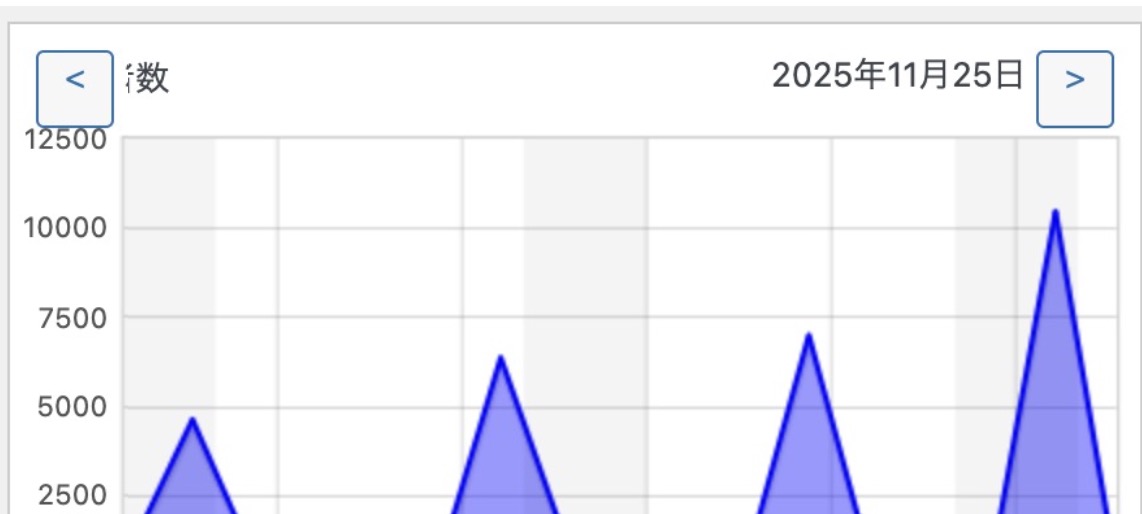

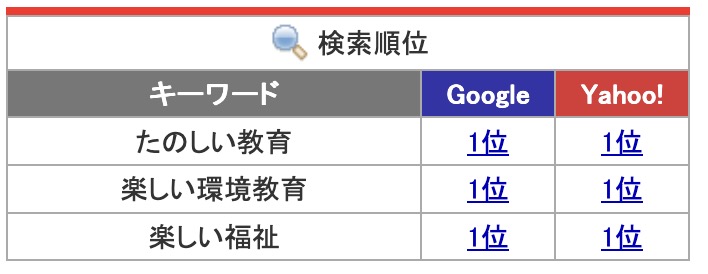

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!