〈たの研〉のメンバーとのんびり語り合っていた時「電車や飛行機の中で本を手にしている人が極端に少なくなった」という話題になりました。

最近、県外出張に行ってきたさくら先生も「たしかに」と話していました。

実体のある書籍を手に、その世界に入ることは、デジタルや音声で楽しむ以上の快感です。

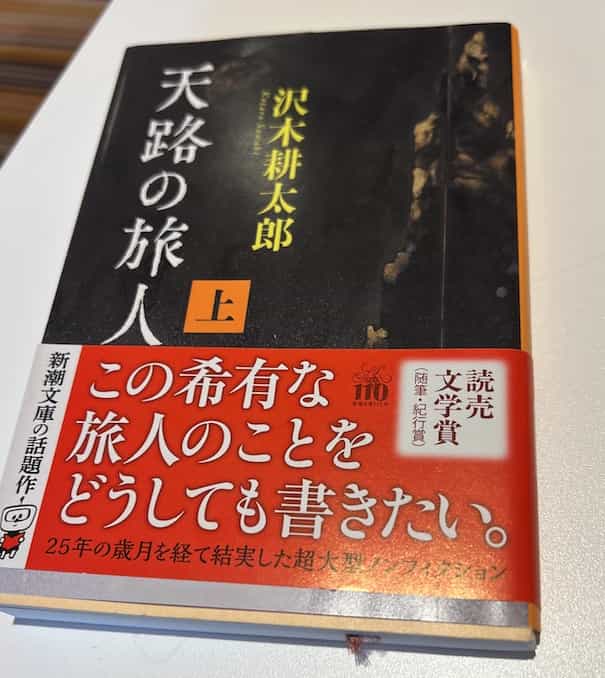

最近手にしているのが、沢木耕太郎著『天路の旅人』新潮社 です。

日中戦争の頃、内モンゴルより河西回廊を経てチベットに潜行した実在の人物西川一三(かずみ)の人生を追ったノンフィクションです。

ページをめくる指先の重み、紙の匂い、ペンで書き込む感覚、それらはデジタルでは及ばない世界です。

わたしにとって、いちばんの贅沢かもしれません。

一日2~3ページでいいと思います。

たのしそうな本を一冊を手に、アウトドアやファミレス、喫茶店で味わってみませんか。

あまり読むのに慣れていないという人は、こども向けの本がおすすめです。

このサイトにもいろいろ書きましたから、ぜひ検索してみてください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!