サトウキビの一節からどれくらいの糖分がとれるのか、何十年も気になっていて、やっと実験しました。

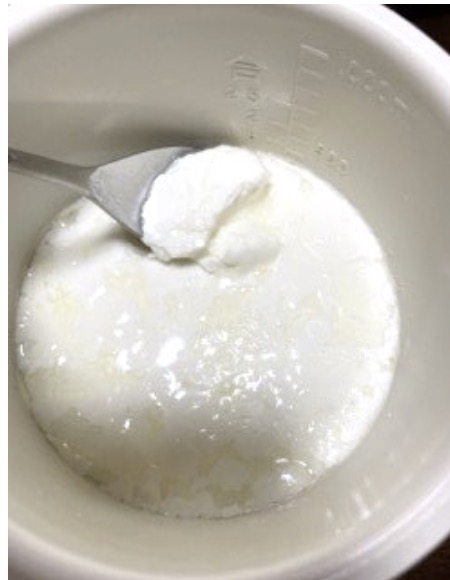

搾り取って煮詰めるとハチミツのような糖蜜になります。

一節からどれくらいの糖蜜がとれるのでしょう?

米つぶくらいでしょうか?

大豆一粒くらいでしょうか?

いやいや、コップの半分くらいでしょうか?

私の予想はかなり少ない量です、大豆というより小豆(あずき)くらいのトロトロしたハチミツ状の糖蜜がとれるのではないかと考えて実験してみました。

それはたのしいプログラムになりそうなので科学の全国大会に持っていこうかと考えています。

※

さて汁を搾り取ったあとのサトウキビのカスは繊維質だらけで、和紙づくりに最適だと気づきました。

さっそく〈たの研 和紙づくりキット〉で作ってみました。

いろいろな厚みで試しています。

数時間乾かすと、しっかり和紙になっていました(まだ少し湿っている状態です)。

サトウキビから糖蜜を作って美味しく味わって、搾りかすは和紙になる。

すばらしい!

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!