野山を歩いて心動かされない日は1日もありません、野山さんぽで発見したことを紹介しましょう。

山道から外れて木々の中に入ってみると、ミツバチの巣箱がたくさん置かれていました。

巣箱の上を蜂たちがたくさん飛び回っていました ※慌ててカメラを取り出して写したところ、遅いシャッタースピードモードになっていて、飛び回る蜂たちを捉えていませんでした、残念

それはそれとして、冬さなかのこの蜂たちって、いったい何の花の蜜を集めているのでしょう?

こんな冬に咲いている花って、桜くらいしかありません、でもこの山に咲いている様子は見当たりません。

それとも冬は蜜など集めいないのでしょうか?

そうだとしたら、冬のミツバチたちは何を食べて生きているのでしょう…

人生を楽しむ方法、賢くなる方法は「予想・実験」です。

冬のミツバチたちの食べ物について予想してみてください。

💫 ⭐️ 💫 ⭐️ 💫

沖縄は雪に閉ざされることはありませんから、花が見当たらないとはいえ、周りに植物たちがたくさんです。

もしかすると花のミツではなく、葉やタネなどを食べているかもしれません。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

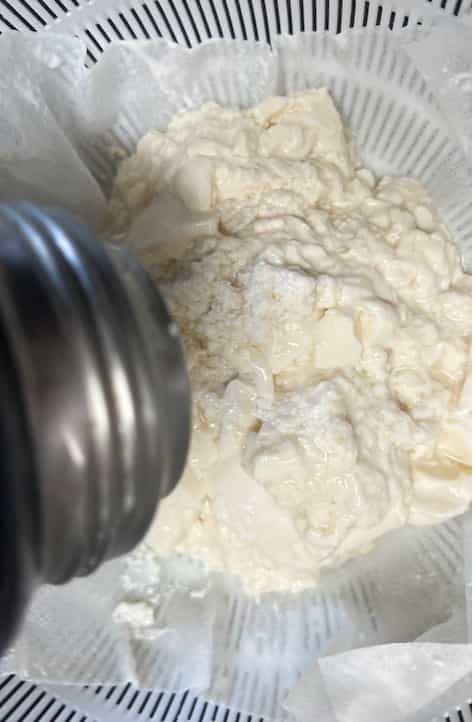

調べてみると蜂たちは、冬の間に蓄えておいたミツ(炭水化物)や花粉(タンパク質)を食べているということです。

ところが沖縄は冬とはいえ植物たちがいっぱいです。

しかも養蜂(飼育)用のミツバチの巣箱に住んでいる蜂たちです。冬の間も人間がミツバチが集めた蜜などを収集しているでしょう。

もう一つ、問題を考えてみてください。

そもそも沖縄産のハチミツは何の花の蜜を集めたものなのでしょう?

「いろいろな花の蜜」と答える人も多いでしょう。

ではその〈いろいろな花〉とはたとえばどういう花なのでしょう?

予想してみてください。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

調べてみると

web上にはこうあります。

沖縄のハチミツは〈フカノキ〉〈シークワーサー〉〈センダングサ〉などいろいろな花の蜜からできています。

シークワーサーなどは見当たらないものの、フカノキはこういう花が開きます、開花は1-2月です。もしかするとこの周りに咲いているかもしれません。

「センダングサ」は足元にたくさんありました。

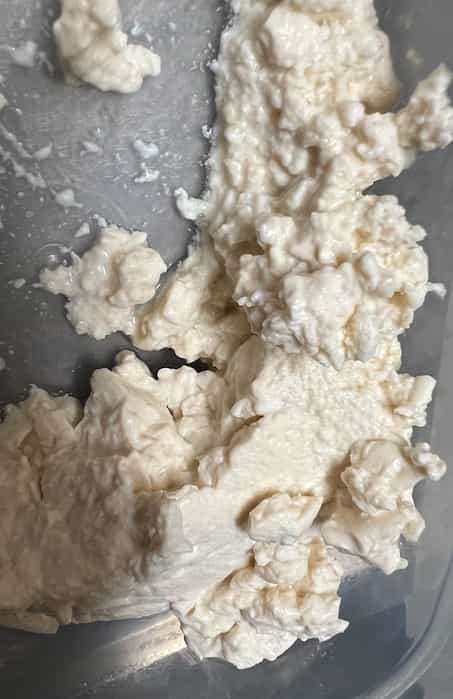

よく見るとちょうどミツバチたちがミツや花粉を集めているところでした。

なるほどセンダングサなら一年中花をみつけることができます。こんな小さな花たちでもミツバチの手にかかると、販売できるほどの量の蜜になるわけです。

それにしても、散歩すればたいてい目にするセンダングサがハチミツの重要な原料になっているというのは、驚きでした。

冬中の野山さんぽのたのしい時間でした。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!