〈たの研〉で手がけたプログラムは2000を超えます。

たとえば最近まとめた「言葉が生まれる前の世界」のようにしっかりペーパーでまとめたものは、いろいろな方たちが試してくれて、嬉しい評価が届き続けています。

A4の4p版です、親子でも学校でも、居場所ほか福祉の場でも楽しんでもらっています。欲しい方はお問い合わせください。

A4の4p版です、親子でも学校でも、居場所ほか福祉の場でも楽しんでもらっています。欲しい方はお問い合わせください。

💫 ⭐️ 💫 ⭐️ 💫

そういうプログラムだけでなく『こどもの居場所』などで何回か実施したきり、記憶が薄れてきたものがたくさんあります。

また講座などのアイディアセッションで楽しいプログラムがたくさん出てきて、 「高学年の子どもたちなら楽しめるけど低学年には無理だから講座ではやめておこう」となったもの、

「とてもいいけどコロナだからやめておこう」とやり過ごしたプログラムもたくさんあります。

アイディアセッションに出すプログラムは子どもたちや大人から高い評価を得ていたものがほとんどなので、このままだと〈たの研〉の主力メンバーだけの財産で終わるというもったいないことになってしまうでしょう。

以前からそれが気になっていて、主力メンバーに「講座などで取り上げるグレードのものがたくさん残されているので、それをまず気軽な一冊にまとめませんか」と呼びかけてみると、全員一致でOK!

まず〈ハサミから広がる世界〉という冊子を作成することになりました。

LINE上でやりとりを重ねつつ、今週、そのアイディアセッション(対面方式)を開催しました。

その中でA先生が私が頭を抱えている様子を撮ってくれていました。

取り上げるものがない、ではなく「たくさんありすぎてどれを落としたらよいのか」と悩んでいるところです。

これはメンバーのS先生が提案してくれた『牛乳パックフリスビー』、力を入れての直線カットを楽しむことができます。

結果的には「ハサミワークとして使えるけど低学年の子どもたちだと組立ての方で挫折するかも」というので今回は保存箱にしまうことになりました ※〈たの研/たのしい教育ラボ〉にはこういうプログラムがとてもいっぱいです、また別なテーマの冊子で復活してくることでしょう

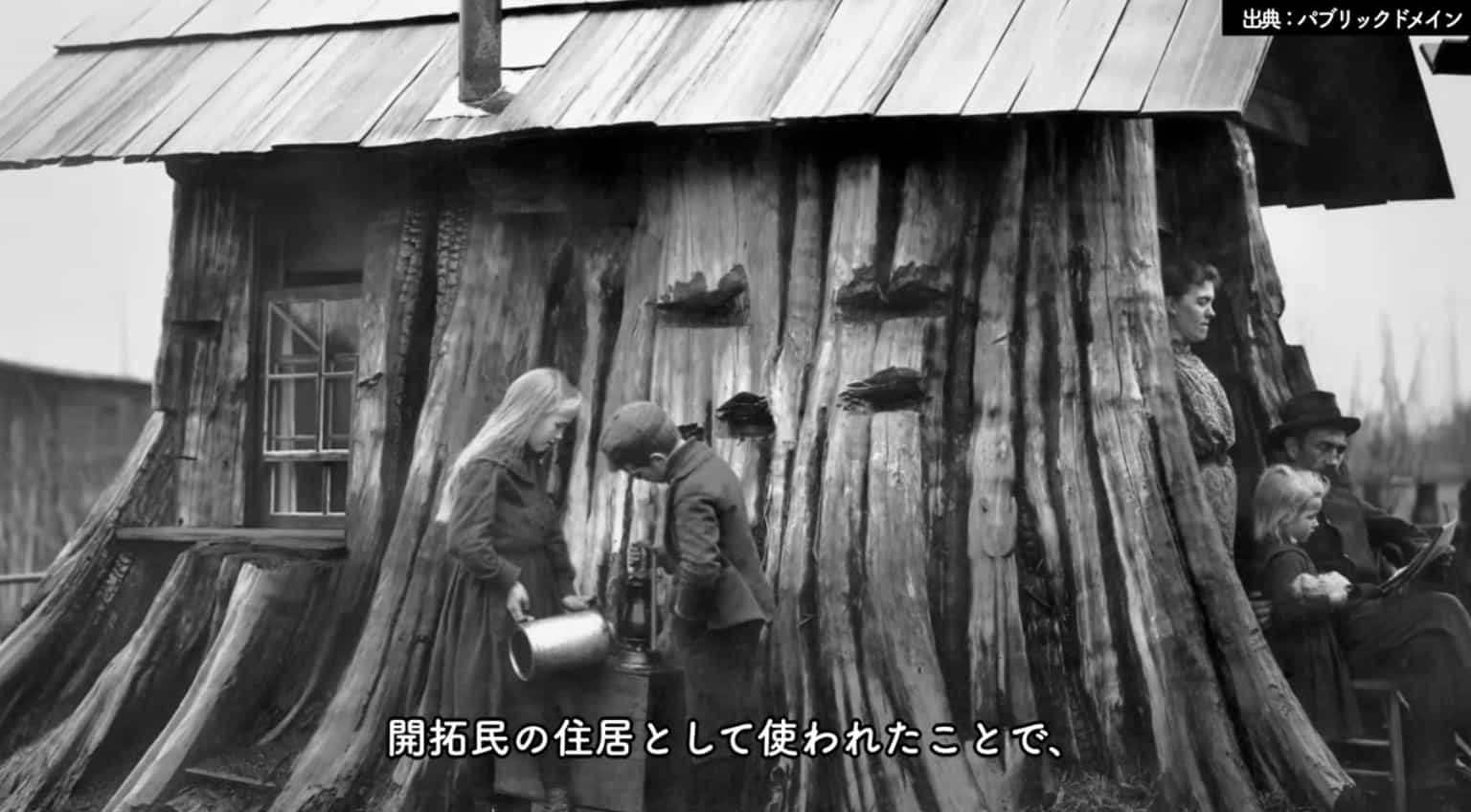

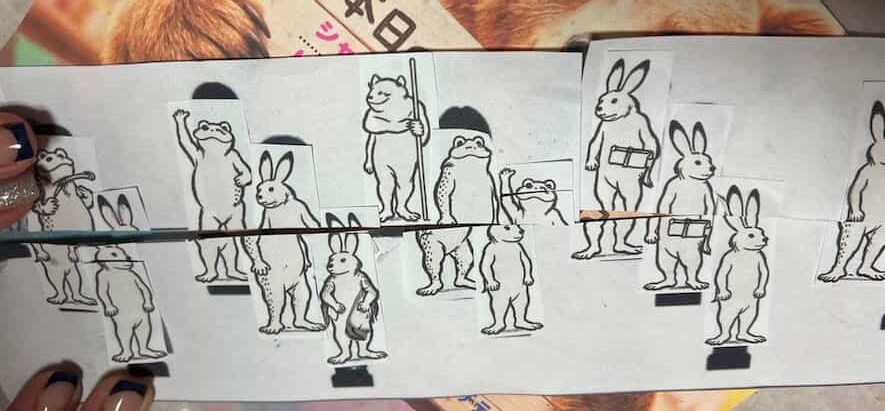

これはサム・ロイドさんの〈消える小人〉バージョンで新しいものを作成する研究途上の様子です。シンプルなカットでワクワクする世界が広がります。

結果として初級・中級・上級編それぞれ4プログラム、全24ページ程度の冊子にしようということになりました。

ボリュームがあるのでリアルのペーパー版にするか電子書籍にするかはこれから検討していきたいと思います。

たのしみにしていてください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!