日本ブログランキングでは、新たにエントリーした『特別支援教育』の領域でもすでに第2位まで上昇しています、みなさんのおかげです。

グーグル検索やヤフー検索でも〈福祉や教育〉のいろいろなキーワードで一位に表示されるようになりました。

例えば「楽しい福祉」や「たのしい福祉」と打ってみてください、一位に〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉のサイトが表示されるはずです。もしかすると一位二位独占になっているかもしれません。

「楽しい環境教育」や「たのしい環境教育」でも一位に表示されます。

もちろん「楽しい教育」や「楽しい教育方法」などでも一位です、読者のみなさんに感謝しています。

その影響で全国いろいろな処で教育・福祉活動をしている方たちからの便りがいろいろ届きます。

楽しい食育として力を入れている一つが「こどもマルシェ・クッキング」です。

子どもたちが育てた作物を頒布することと、その場でたのしい食事を一緒に作って味わうという二本立ての活動を目指して、現在進行形でプログラムづくりをすすめています。

頒布する野菜などは、〈たの研〉の応援団に農業の専門家がいて、子どもの居場所や放課後デイサービス、学校などと一緒に時間をかけて取り組んでいくことで、うまくいくメドがたっています。

大切なのは、子どもたちと一緒に取り組む食べ物づくりです。その魅力で足を運んでくれるようなものをいくつか作っていきたいと思います。

とにもたくさん方たちが興味を持ってくださっています。まず、食べものに力を入れて、しだいに子どもたちが育てた作物などを頒布できるようにしたいと考えて、じっくりと内容を膨らませているところです。

さて子どもマルシェで楽しんでもらう食べものの候補にしている一つが〈かちゅー湯〉です。

琉球伝統のシンプル料理で、身体にしみいっていくようでとても美味しい一品です。

これなら子どもたちも自分の力でたのしく味わって、さらに家族の人たちにも作ってあげられるようになるのではないか、と思います。

安全面やおいしさの研究を進めていって、来月には一度、公民館などで実施してみたいと考えています。

かつおぶしと味噌を器に入れて…

80度くらいのお湯を注いで1分まてばできあがりです。

カップラーメンより簡単ですよね。

「こんな簡単ならこどもマルシェのメニューにすぐ導入したらいいじゃない」

そう思う人たちもいるでしょう。

いえいえ、大人が美味しいと思っても子どもたちがそう感じてくれるかどうかはわかりません。

安全性や、一クラスくらいの人たちで一斉にたのしむにはどうするかも大切です。

マルシェイベントでは、美味しいおやつもセットにして実施できるようにしたいと考えています。

来週は20名くらいの先生たちに味わってもらい、味や作り方、子どもたちに伝える価値があるかどうかを採点してもらいたいと思います。

その後、子どもたちに実際に作ってもらって、プログラムを完成させたいと思います。

〈たの研〉で完成したプログラムは、いろいろな人たちが真似て美味しくつくることができます。

完成をたのしみにしていてください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

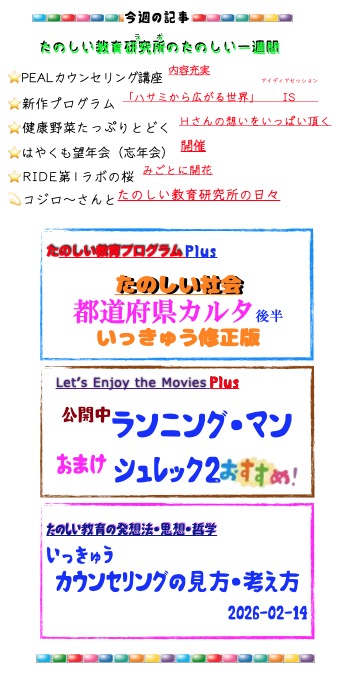

A4の4p版です、親子でも学校でも、居場所ほか福祉の場でも楽しんでもらっています。欲しい方はお問い合わせください。

A4の4p版です、親子でも学校でも、居場所ほか福祉の場でも楽しんでもらっています。欲しい方はお問い合わせください。