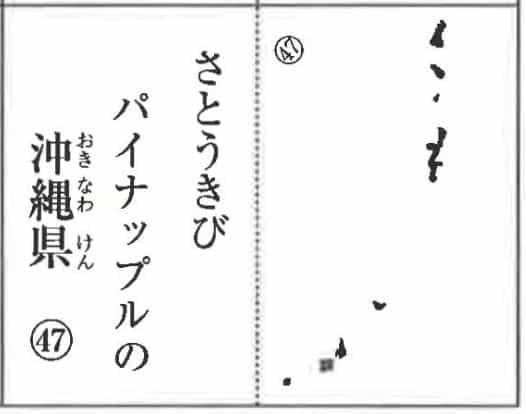

〈たのしい教育メールマガジン〉の記事を書いています。まず都道府県の紹介と、その地図が載っているカルタをご覧ください、〈たの研/たのしい教育ラボ〉のある沖縄県の紹介です。

何か気になるところはないでしょうか。※番号が傾いている、という部分は気にしないでください

特に気になりませんか?

「沖縄はなんといっても台風でしょう」とか

「沖縄といえば首里城だよ」という意見もあるでしょう。

それも言えるかもしれません。

他にはありませんか?

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

沖縄県の地図が間違っています。

正しくはこうです、沖縄島(沖縄本島)が沖縄県の北限です。

沖縄県外の方たちで間違った方もいると思います。

実は沖縄に住んでいる人たちも、沖縄を取り出した図で見ると混乱することがあります。

姿形に親しむということは、社会科をたのしむコツの一つです。

次回のメルマガの〈授業の章〉では「楽しい社会科・たのしい社会」をテーマにたのしんでもらえる教材を紹介したいと思います。

興味関心のある方は、購読をご検討ください。〈たの研/たのしい教育ラボ〉の福祉&教育活動への支援金として、何十倍の価値に変えて、こどもたち先生、保護者、たくさんの方たちの笑顔と可能性を広げる活動に利用させていただきます。 ① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!